こけしの文化史 (5)

こけしの美の物語

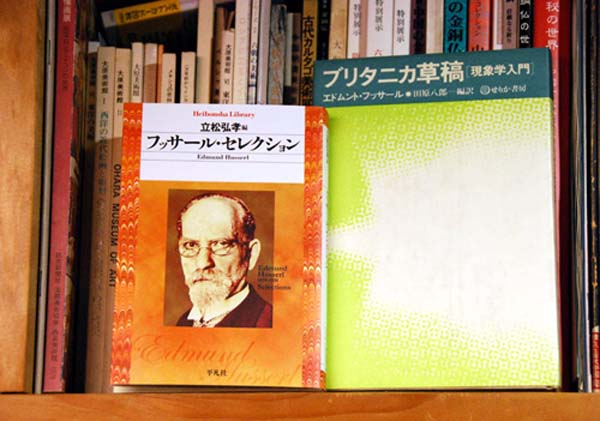

若いころは純粋哲学に比べ、フッサールの現象学は何か妥協的で、折衷論の一種のような印象があって、斜めに眺めて通り過ぎたような気がする。

若いころは純粋哲学に比べ、フッサールの現象学は何か妥協的で、折衷論の一種のような印象があって、斜めに眺めて通り過ぎたような気がする。

「この世の中に客観的に確固とした美、絶対的な美というものがあるか」という議論は、古今東西の哲学者・美学者が繰り返し議論してきた。

「人間の個々の好みを超越した普遍的な美というものが確かに存在する」というのは「神が存在する」というのに等しい信念だが、そうした信念を持つ人がいる一方で、「美は個人の主観に過ぎない、ある人がその人の好みから美しいと感じるまでで、他の人は醜いと感じるかもしれない」と考える人もいる。

私も若いころは、必ず絶対的な美と言うものは存在するはずで、それをどのようにしたら正しく感得出来るようになるか、それを必ず発見できる眼力をどうしたら身につけることができるかと考えたものだ。

こけしを見るにしても、「いい」「わるい」を見抜けるというのはどういうことか、鹿間さんとはよくそうした話をした。

鹿間さんは、かなり割り切っていて、「キミねぇ、見る眼なんて努力で出来るもんじゃないんですよ。よくねぇ、美に対して見える人が千人いれば、見えない人も千人いると言ってね、見える人は努力しなくても見えるし、見えない人はどんなに努力してもダメなんですから、見えない人がこけしを好きになったら悲惨ですよ、人生の多大な時間とお金を浪費して結局こけしの美はまるでわからないんですからねぇ。そういう人って沢山いるでしょ。」と言っていた。

一方で、目利きと言われる人たちは、集まっては「あれはいい、これはいけない」、「こちらの方がはるかに位が上だ」と言った話をする。甲論乙駁で議論が発散するかと言うと必ずしもそうではない。目利きが集まると大体妥当なところに落ち着く。と言うことは、その世界の美の秩序は厳然として存在するということになる。

こうした美の秩序を考える場合に、実はフッサールの間主観性(intersubjectivity)という考え方が一番納得できる説明を与えてくれると最近では考えている。実はフッサールは妥協的折衷論ではなく、主観と客観という煩わしい哲学の課題を最も根気よく考究し続けた人だった。

間主観性の現象学では、例えば「社会」というものを考える場合、絶対的な客観的な社会と言うものは存在しない。その「社会」の意味了解は、個人の主観から絶対的な客観に辿りつくのではなく、超越論的な場における他者との複数の主観の共同化による高次の主観においてなされるのだと考える。う〜ん、この言い方はちょっと難しいね。

簡単にいえば、ある人が主観で「社会とはこういうものだ」と実感する、それを他者に言葉で話す、他者もまた「社会とはこういうものだ」と言葉で返す、それが多くの人と繰り返された結果、共通して妥当とされる部分が「社会」というものの真理とみなされるということだ。

同じように「美」を考える場合には、絶対的な美というものは存在しない、ただ誰かが美しいと感じて言葉を使ってその美を誰かに伝える、それを聞いた人も美しいと感じて自分なりの言葉でそれを返す、さらに第三者がという具合に多くの人が美しいと感じ、それを言葉にして皆が「共通の確信」として納得した場合、それが「美」だと認識される。

この「言葉」が介在するというところが重要な一つのポイントで、これはフッサールが二歳年長だったソシュールの言語学以後の人であったことにもよるのだろう。そして、人は絶対的な世界ではなく、言語に基づく相対的な世界にしか生き得ないという悟りが、さらにポストモダンへと繋がっていき、現代哲学のひとつの「しらけ」の背景にもなっているのだが・・。そしてこの「しらけ」を、ニーチェはニヒリズムとよんだ。

こうした現象学的な美の認識の解釈は、我々が知っている「美の秩序」の生成過程を説明するのにも納得しやすい考え方だ。

例えば、民芸の大部分は日常の雑器でだれも美的対象とは思ってもみなかった。柳宗悦がそれを美しいとして、作家の自意識を超えた他力本願による造形といった概念と、多くの言葉で説明し、多くの人が美しいと感じ始めたことによって、民芸の「用の美」は「共通の確信」として認識されるようになった。

お茶の道具でも、大名物、名物等と言った美の秩序は、長い年月かけて多くの目利き茶人たちの「共通の確信」のもとに成立したものだ。だから、美は「自分が好きならそれでいいじゃないか」と言った類の個人の主観の世界ではない、それは「美」ではなく「好み」に過ぎない。

こうした「共通の確信」を形成するために、それぞれの美の世界ではいろいろな言葉や概念を生み出してきた。たとえば茶人たちの「わび」「さび」「きれいさび」「しぶみ」、見どころとしての「景色」など。歌でいえば「あまりの心」「余情(よせい)」「たけ」「長高様(崇高あるいは壮美)」「をかし(趣向の面白さに由来する美)」「あわれ」など。

中国書画を見るにはそのための言葉、ロマネスク美術・ルネサンス美術を見るにはそのための言葉があるのだ。そうした言葉は美に対する「共通の確信」を確立するために必要不可欠のものだったのだ。

こけしの場合でも、 茶房「鴻」のサロンから、多くのこけしを鑑賞する言葉が生まれ、そしてそうした一定の水準の目利きたちの集まり語る「座」からこけしの美の秩序は生まれてきた。

中屋惣舜では「きれいさび」が有名だが、彼の家に招かれてこけしを語る集い、すなわち「中屋教室」では、ただこけしを眺めるだけでなく、色々な言葉で自分の感じた事を表現する訓練もさせられた。「どこがいい」「どういう風にいい」、同工人の他の作に比べて「見るべきところがどう違う」と言ったことを皆で話した。

自分の感じた「美」の違い、言い換えれば「情味」や「訴える力」の違いを語り合っていると、同一作者のこけし中にもやがて歴然とした「美」の秩序、すなわち一番すぐれているものから見劣りするものまでの秩序が見えるようになる。

その秩序を見ると、多くの場合は作られた年代に依存することに自然に気付く。それ故、年代変化をうるさく追求するようになったまでで、年代変化が最初の目的ではない。「美」の秩序化を行っていくと、年代が一つの重要な指標(indicator)や因子(factor)になっていたというだけの話だ。

「自分が好きなんだからいいじゃないか、気に入っているんだから・・」というのは「共通の確信」に支えられた真理としての「美」を語っているのではない。その人はただ好きか嫌いかの嗜好の範疇に生きているのだ。

真理としての「美」を感得するためには、自分の主観としての「感じ方」を一番的確に表現している言葉を努力して絞り出し、語り合って「共通の確信」にまで到達する必要がある。それが物の見方の訓練でもある。

鹿間氏は、こうした間主観性の理論を意識していたかどうかは分からないが、こけしにおいてその美を語る言葉の充実に非常に努力を注いでいたのは確かだ。

「美と系譜」や、「こけし鑑賞」では、聞きなれない形容詞や表現まで駆使して、こけしの美を語った。

ある高名なこけし指導者は、「未消化な形容詞の羅列」といったが、鹿間さんにはこけしの美の世界をさらに豊かにしたいという思いが強くあったのだ。

有名な蒐集家や研究家の中にも、こけしの美について語ったり表現したりしない人が多くいた。本を書いても「美」について言葉で語らない人もいた。ある人は「その人は特定の工人に肩入れしないで中立を保つ必要のある立場の人だったからだろう。だからこけしの評価に関わる記述を避けたのだ」と言ったが、鹿間さんは「見る眼がなかったからだよ」と言っていた。

「こけし辞典」では、こうしたこけしの美を語る用語も独立項目として入れたいという鹿間さんの気持があった。ただ、原稿枚数が予定よりはるかに多くなって最終的には落とさざるを得なくなった。ただ「情味」という項目を立てて、こけしの「美」を語る言葉に幾分かは触れている。

一方、個々の工人の作品説明では、そのこけしの美あるいは情味を語る言葉を種々工夫した、茶道具、民藝、書画の美を語る言葉を集めて一番ふさわしい語彙を選ぶ努力もした。私も中国書論集や中国書画話、多くの美術書などから美を表現する形容語彙を集め出す作業も行った。

いま思い出すものを列挙するだけでも、いくらでも出て来る。

優美・優雅・雅趣・枯淡・甘美・華美・豊満・豊潤・繊細・素朴・無邪気・可憐・濃厚・濃密・軽妙・軽み・侘び・寂び・渋い・艶・艶美・艶麗・華麗・端麗・侠麗・清麗・繊麗・粋・清涼・涼しげ・暑苦しい・泥臭い・下手・おぼこい・初々しい・大らか・張り・野趣・妙趣・緊張感・緩んだ・重厚・洒脱・滑稽味・怪異・格調・高格・風格・清新・滋味・雅味・風雅・典雅・高雅・豪華・絢爛・古雅・清雅・端正・端整・強烈・剛直・迫力・雄渾・幽遠・優艶・茫洋・縹渺・飄逸・飄々・瓢軽・爽快・抒情的・耽美・退廃・静謐・静穏・稚拙・巧緻・闊達・温和・明眸・明敏・重量感・力量感・グロテスク・グルーミー・アルカイック・プリミティブ・ロマネスク・ユーモラス・コケティッシュ

こけしの美、あるいは美の秩序を語る場合、もうひとつ重要な試みがあった。それは、ブランド化である。

鹿間氏の試みたブランド化は「特定こけし」と称して、収蔵家の固有名詞をかぶせるやり方だった。

例えば「鹿間文六」「鹿間栄治」「石井石蔵」「天江運七」「米浪幸八」「中屋勘内」「久松周助」「深沢伝内」というように名物級のこけしに固有名を与えようというものだった。「こけし鑑賞」ではこの固有名を多用した。

これは、「喜左衛門井戸」(国宝)のように、多くの井戸茶碗の中でも大名物のようなものには固有名を付ける、そうすることによって会話がしやすくなるし、「美」のコミュニケーションが加速されるということが鹿間氏の狙いであったろう。

しかし、収蔵家の姓を冠するという点に抵抗を感じた人もいて、土橋慶三さんは「良いものを持っている人が自慢しているみたいでえげつないですね。」と言った。それに対して鹿間さんは「美術の世界では普通のことなんですから、いくら自分が手放して手元にないからと言って、そんな言い方はないですよねぇ。」と言っていた。

結局は、この特定こけしの固有名はあまり普及定着はしなかった。理由は土橋さんが感じたようなことからではなく、ここまでしてこけしの「美」を語り、「共通の確信」としての真理の「美」を追求しようというレベルのこけし愛好家があまりに少なかったからだろう。多くの蒐集家は好き嫌いの範疇で、自分の気に入ったこけしを集めていれば満足だったのである。

この固有名、見方を変えれば、これは特定のこけしのブランド化であった。

名品・名物は一種のブランド力を持っていて、しかもその妥当性を共有するためのストーリーが出来ている。

喜左衛門井戸には喜左衛門井戸の、モナリザにはモナリザの、救世観音には救世観音の伝説的ストーリーがあって、その「美」の妥当性を補強して万人による「共通の確信」をより確かなものにしている。

喜左衛門井戸の話は有名だ。この井戸茶碗を所持していた竹田喜左衛門は大阪の商人で、当代の名だたる数寄者だったが、零落して京島原に通う客の馬子にまで落ちぶれた。しかし、この茶碗だけは手放 さなかった。ただ腫物が出て死んだ後、廻りまわって松平不昧公の手に渡るが、この間に持つもの必ず腫物に悩まされるという伝説がついた。不昧公の夫人はこの噂を恐れてこの茶碗を持つことに反対したが、結局不昧公は手に入れてしまう。やがて不昧公も腫物に悩む、不昧公の没後、嗣子月譚が相続したがこれも腫物を病む、結局大徳寺孤蓬庵に納められることになる。

さなかった。ただ腫物が出て死んだ後、廻りまわって松平不昧公の手に渡るが、この間に持つもの必ず腫物に悩まされるという伝説がついた。不昧公の夫人はこの噂を恐れてこの茶碗を持つことに反対したが、結局不昧公は手に入れてしまう。やがて不昧公も腫物に悩む、不昧公の没後、嗣子月譚が相続したがこれも腫物を病む、結局大徳寺孤蓬庵に納められることになる。

後年、これを見た柳宗悦は「いい茶椀だ−だが何という平凡極まるものだ」と言った、そしてその平凡に無限の価値を感じた、それを見逃さなかった茶人の眼の確かさを賛嘆したのち、この飯茶碗は朝鮮の陶工が作ったものであろうとも、「大名物は茶人達の作なのである」と書いた。

多くの茶人が茶席で、この茶碗を用い、言葉で茶碗の美を語る中から「共通の確信」として「大名物」が定着したことを、柳宗悦も知っていたのである。その「大名物」の裏書が伝来の伝説であり、ブランドのストーリーである。

鹿間さんの持っていた「鹿間栄治」には次のようなストーリーがある。

もともと飯坂の若葉町遊郭の遊女が大事にしていたもの。この遊郭に遊んだ料治熊太が、見つけて遊女から譲り受けてきた。後に茶房鴻の渡辺鴻さんの手に渡り、「古計志加々美」に写真が載る。やがて鹿間時夫の手に渡る。鹿間氏は応召され満州に渡るとき、ただ一本、このこけしを持っていく。終戦で帰国の途上、新義州でチフスに倒れ闘病、リュックに入れたこの佐藤栄治はいつも枕元にあり、帰国を果たせず亡くなった多くの人を見ていた。

これが伝来の、また「鹿間栄治」ブランドのストーリーだ。

今は私のところにあるが石井さんの阿部治助、「石井治助」には、次のようなストーリーがある。

石井さんは愛知県西尾の女学校の校長で英語の教師だった。昭和の初め、こけし蒐集のために東北の多くの女学校校長に手紙を送り、「生徒から、要らなくなったこけしを研究のために集め送ってほしい」と依頼した。多くのものは黒くなったり眼鼻が加筆されていたりしていたが、それでも明治大正の貴重なものが沢山送られて来た。

この治助もその一本、福島県伊達郡のある旧家の娘さんの玩具箱から西尾にやって来た、奇跡的に保存も完璧だった。頭の裏には持ち主だった「敦子」さんの名前が墨書されている。

武井武雄は戦争中に「愛蔵こけし図譜」という版画集を刊行していたが、阿部治助のいいものは持っていなかった。治助のこけしで、出来が良く古いものとして、石井さんからこの治助を借りて図譜補遺を描いた。

戦後、東京友の会が当時こけし界最大といわれた展覧会を日本橋三越で開いた時、このこけしも出品されたので、鳥居敬一作成の「東京こけし友の会」のレッテルが胴底に貼られている。

こうしたこけしは決してストーリーがあるから良いこけしと言われるようになったわけではない。これらのこけしを多くの人たちが見て、その美を語り合ううちにひとりでにこうしたストーリーが出来て定着したのだ。

この特定こけしと言う固有名によるブランド化は、鹿間さんの試みの一つであった、美を語り共有するインフラを出来るだけ整えたいという夢でもあったろう、ただこの特定こけしと言う概念は一部の人たちの中でしか今は存続していないだろう。美のための会話が少なくなっているためかも知れないのだが、彼は「やっぱり無理でしたかねぇ」と言って残念に思っているかも知れない。

さて最後に、絶対的客観的な「美」は存在しない、多くの人たちが主観のうちに美を感じて、それを言葉で共有して「共通の確信」に至ったものが真理としての「美」だとするならば、今の若い人たちが、何に感動して、何をカワイイと感じて、どのようにこけしを楽しんでいるかを言葉で伝え、共有していくなら新しい真理としての価値ある「何ものか」が生まれる可能性はある。「美」なのか、もっと違う価値なのかは分からない。

若い人たちが、SNS(Social Network Service)などを介してこけしの写真やコメントや「いいね!」を交換し合っている中から、こけしの新しい「価値」がまた生まれて来るかもしれない。SNSもまた、「共通の確信」を生みだすための一つの媒体になりつつある。

質問があれば mhashi@nifty.com までお寄せ下さい。

ホームページへ

若いころは純粋哲学に比べ、フッサールの現象学は何か妥協的で、折衷論の一種のような印象があって、斜めに眺めて通り過ぎたような気がする。

さなかった。ただ腫物が出て死んだ後、廻りまわって松平不昧公の手に渡るが、この間に持つもの必ず腫物に悩まされるという伝説がついた。不昧公の夫人はこの噂を恐れてこの茶碗を持つことに反対したが、結局不昧公は手に入れてしまう。やがて不昧公も腫物に悩む、不昧公の没後、嗣子月譚が相続したがこれも腫物を病む、結局大徳寺孤蓬庵に納められることになる。

さなかった。ただ腫物が出て死んだ後、廻りまわって松平不昧公の手に渡るが、この間に持つもの必ず腫物に悩まされるという伝説がついた。不昧公の夫人はこの噂を恐れてこの茶碗を持つことに反対したが、結局不昧公は手に入れてしまう。やがて不昧公も腫物に悩む、不昧公の没後、嗣子月譚が相続したがこれも腫物を病む、結局大徳寺孤蓬庵に納められることになる。