木人子閑話(15)

長澤を訪れた旅の木地師

ボルガ句会

新宿の小田急ハルクの裏に、麥酒ばんやきの店ボルガがあって、雰囲気もいいし、値段も手頃だったから、一時期随分良く通ったことがある。そこのご主人の高島茂さんはこけし愛好家であると同時に「暖流」同人の俳人でもあり、同好の士とともにボルガ句会を開いたりしていた。俳句が先か、こけしが先か分からないが、この句会の仲間にはこけし好きも多かった。

吉田魚眼こと吉田健次さんもそのひとりで、ボルガ句会に参加し、かつまた東北にこけしを求める旅を楽しんでいた。 大きなからだに、赤い頬をしていつも穏やかにほほえんでいたが、生涯の独身主義者で、早稲田大学の職員をしながら石神井のアパートに本に埋もれた生活をおくっていた。

春宵の 思索ナイフを 研がしめる

往き果てて 春灯は火蛾と なる想い

迷い蝶 一塵となり 斧に伏す

縁があって吉田さんから頂いた句集「吉田魚眼集」(八幡船社)の中には、こうした印象に残る句があった。

小さな伝統の灯

この吉田健次さんが昭和三十九年の東京こけし友の会誌「こけし手帖」の第五十六号に書いた「小さな伝統の灯−伊藤長一を追ってのことども−」は、雪の中を憑かれたように長澤へ向かった吉田さんの姿を良く伝えている。

「兎に角、二つ目の踏切を越せば一丁ほどで街道筋の一軒家だからすぐわかる・・・なかなか現れては来ない。右側はせんせんと流れる小国川だけだ。数回の転倒でますます過労は加わってくる。しんかんとした白銀の世界での虚脱感は、どうにもやり切れない思いだ。ふっと脳裏をかすめる童唄。

上を見れば 虫コ

中を見れば 綿コ

下を見れば 雪コ

くたくたになって、長一の家を発見したときの喜びは終生忘れることが出来ない。」

こうしてたどり着いた長澤の伊藤長一から、吉田さんは極めて重要な聞き書きを得た。該当個所を引くと以下の通り。

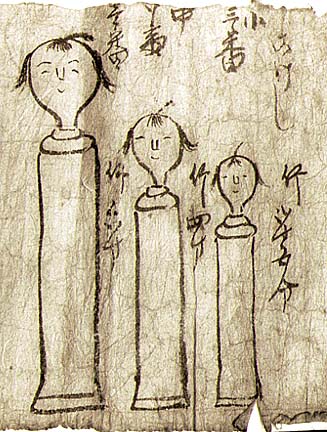

「木地は二代目なんですが、父石之助は、長澤の野生まれで炭焼きやら農に従事していて木地は受け継がなかったのです。祖父長七は、やはり長澤の野に生れ、明治十六年十一月この家を建てたのですが、八十年余り経っています。祖母は鬼首から来た人です。祖父は、私が十六歳位に亡くなりました。幼いときに柿の樹から落ちて、片足が不自由だったと聞かされています。師匠ですか、それが父もよく記憶していないと言うのです。何んでもこの家が建った頃、旅人が泊まって指導を受けたと聞きました。名前は全然分かりません。作った木地物は、独楽、柄杓、茶壺、杵と臼、茶具、煙草入れと南蛮入れ、台付盃、ローソク立、漏斗、重箱、釜などなのですが、こけしは作らなかったようです。これは、「覚」という木地の絵図入りの巻物が残っています。字が明らかでないですが、明治九年八月と読まれます。尤もこの図の中に、こけし大一番六寸、中二番四寸、小三番二寸五分とありますが、六寸だけ眉があり、他の二本にはありません」

話がやや錯綜しているが整理すると、祖父長七が足が不自由だったためか、旅の木地師から技術を学んで木地に従事した。旅の木地師が来たのは家が建った頃とすれば明治十六年、「覚」を信ずれば明治九年の頃である。父石之助は農業専従で木地は挽かず、従って長一自身は木地二代目となる。

さて、最も注目すべきは「覚」という明治九年の巻物があり、しかもこけしの絵が描かれているという事だ。 これが事実であるなら現存する最古のこけし絵ということになる。

これが事実であるなら現存する最古のこけし絵ということになる。

長澤の古文書

これだけ重要な報告であるにも関わらず、吉田さんのあとこの「覚」と称する巻物をきちんと調査する人はなかなか現れなかった。私自身も昭和四十五〜六年には「こけし辞典」(東京堂出版)執筆のために現地調査を繰り返したし、しかも伊藤長一の項目を担当したにも関わらず、直接長澤には訪れず内容は吉田氏の聞書を紹介するにとどまった。

長年気にかかっていた長澤行きが漸く実現したのは、昭和四十七年の十一月であった。

長一さんが油紙の中から取りだした巻物は幅四寸ほどの古びた小さな物だったが、開いて現れたこけし絵はハッと息をのむほどに印象的で鮮やかな物だった。長一さんの了解を得て、明るい縁側に巻物を広げ、三脚接写で写真撮影をおこなった。

実物を見て確認できたことは、このこけし絵は鳴子と言っても今の鳴子よりはるかに古い形式のものであり、鳴子こけしの祖系を議論するにも極めて貴重な資料となること、またこの巻物の描かれた年代は明治九年ではなく、巻末の日付から明治十九年八月二十五日であること、また日付と共に「山形県出羽国最上郡新庄長澤村 長作」の署名があることである。この長作は長一祖父長七の長兄に当たる人物であった。以後この巻物を「長作文書」と呼ぶ。

「こけし 小三番 竹 二寸五分 中 (二)番 竹四寸 (大)参番 竹六寸」は、「長作文書」の最初の部分、独楽の次に出てくる。

(伊藤長作文書参照)

鬢の毛や頭頂水引は頭部に貼り付けたように描かれているが、これは描法を示したもの、普通のこけしと同様に頭部に描かれたものと見てよいだろう。胴に花模様が描かれていたかどうかは分からない。この絵のように白胴のままだったかも知れないし、この文書では省略したいるが何らかの模様があったかも知れない。鳴子の古老大沼岩太郎が「こけしは前は大坊主小坊主といって独楽などと一緒に作っていたがその頃は彩色しなかった」(深澤要「こけしの微笑」)と言っていたから、これもその頃の胴に彩色しない時代のものかも知れない。

またこの姿の古風さはどうだろう。どっしりして立てて眺めるこけしになる以前の、子供が手に握って遊べる時代の姿だ。深澤氏が横山で見付けた黒こけし(佐藤善七作、四寸八分)や、同じ深澤蒐集の鳴子作者不明(三寸八分)、あるいは米浪蒐集の有名な高野幸八(六寸三分)などがわずかにこの時代の姿を偲ばせる。

明治十九年頃の鳴子は、既に胴が太く、華麗な模様のこけしが完成していたであろう。この旅の木地師はより古い時代のこけしを伝えたのだろうか。或いは鳴子でも、雛祭りに飾るような大沼又五郎、高橋勘治として残ったような上手のこけしと、女の子が手遊びに用いる昔ながらのものを平行して作っていた時期があったのかもしれない。今日の鳴子こけしは胴が太く、肩も大きく張って華麗な作風に統一されているが、幼女が手に持つには適切な形ではない。これは上手ものの流れのみが生き残ったためかも知れないのだ。

とすればこの長作文書のこけし絵は、上手物のこけしが生まれる以前の鳴子こけしの姿を伝える貴重な資料となる。

こうした目で見ると深澤のこの二本も興味深い。三寸八分は正面から見た菊模様を描いているが、この胴の背には山三の焼き印がある。山三、正式には山三不二は品川新宿にあった佐野健吉の営むふとん屋(ふとん皮を販売)、明治二十年代から大正時代にかけてこけしを含む諸国縁起物を蒐集、後にそれを少しづつ高価で愛好者に頒けた。本人も趣味人で、冨士講の世話人(先達)や千社札を貼り歩いたりしていたらしい。人類学者のフレデリック・スタール(納札の研究で有名、「お札博士」と言われた)は佐野健吉の案内で,九十九豊勝を通訳として、千社札の蒐集をしたという。隠居後は日本橋の西川呉服店近くに居を移し、昭和十二年頃までは手持ちの古い玩具や縁起物を訪れる趣味家に菓子折の紙箱一箱づつ高価で売っていた。

こうした目で見ると深澤のこの二本も興味深い。三寸八分は正面から見た菊模様を描いているが、この胴の背には山三の焼き印がある。山三、正式には山三不二は品川新宿にあった佐野健吉の営むふとん屋(ふとん皮を販売)、明治二十年代から大正時代にかけてこけしを含む諸国縁起物を蒐集、後にそれを少しづつ高価で愛好者に頒けた。本人も趣味人で、冨士講の世話人(先達)や千社札を貼り歩いたりしていたらしい。人類学者のフレデリック・スタール(納札の研究で有名、「お札博士」と言われた)は佐野健吉の案内で,九十九豊勝を通訳として、千社札の蒐集をしたという。隠居後は日本橋の西川呉服店近くに居を移し、昭和十二年頃までは手持ちの古い玩具や縁起物を訪れる趣味家に菓子折の紙箱一箱づつ高価で売っていた。

山三からでた三寸八分は鳴子の古い物ではあるが作者不明、高橋勘治一家が作った小寸物と一脈通じるところから「こけし辞典」では利右衛門系列の作者かとしてある。三寸八分であるから、文書の寸法でいけば中二番にあたるだろう。中二番には眉がないがこの三寸八分には眉がある。こうした細部で差異はあるものの全体の姿、頭部の形、鬢や水引の描法、胴下端の鉋溝など共通する部分がおおい。

横山こけしは深澤要氏が昭和九年に入手した物、宮城県本吉郡横山にこけしがあったと言う話を頼りにこの年の秋深澤氏は仙北鉄道登米駅から歩いて横山を訪れた。横山には古い不動尊があって、参詣客で賑わったが、この参詣客へのお土産としてこけしは参道で売られていたらしい。作者は佐藤善七、明治四十三年になくなるまで参道脇の店で轆轤を挽いていた。師匠は鳴子で修行した伊藤仁蔵、こけしは大、中、小あり、それぞれ八寸、五寸、三寸位だったという。 深澤氏が善七遺族から入手したこの四寸八分はおそらく中にあたるのだろう。個々の大きさにずれはあるが、長作文書のこけし絵のように大中小の寸法区分をいうところも共通している。胴には桜とおもわれる文様が描かれている。

ところで最近もう一本、この長作文書のこけし絵を想わせるこけしを眼にすることが出来た。それは高麗幸雄さんが持ってきた花筺コレクションのこけし、眉があり、鼻は垂れ鼻で、長作文書のこけし絵に近い。ただしこの花筺コレクションのこけしは、製作年代、製作地、製作工人ともに不明で、詳しい考証を行う手掛かりが今のところあまりない。

いずれにしても、長作文書のこけし絵は鳴子の古い形を伝えていることは確かであり、興味は尽きない。たとえば、もし鳴子の古い物が今の立てて眺めるようなどっしりした胴のこけしではなく、このこけし絵やここで紹介したような幼女の手に握ることができる細い胴だったとすれば、そのこけしは作並の古い物にも近く、明治初年の鳴子−作並にどのような交流があったのかという点も気になるのである。作並の祖といわれる岩松直助は旧名麻生政治といい、秋田県川連(墓碑銘では羽後国三梨村出身)から来て作並岩松旅館の地内でこけしを作りはじめたと言われている。それは遠刈田のこけしを手本にしたろうと考えられているが、岩松直助が川連時代に鳴子のこけし見ていた可能性は十分あるのである。

ホームページへ

ホームページへ