木人子閑話(30)

愛好家が築く「こけしとの世界」

美と系譜

今年(平成二十四年)の正月、岡戸正憲さんと会って話をしていたらこんなことを言われた。

今年(平成二十四年)の正月、岡戸正憲さんと会って話をしていたらこんなことを言われた。

「最近、『木の花』の功罪と言うことを感じるのですよ。『木の花』は本当に画期的な雑誌で、貢献している部分は非常に大きいのですが、今でも『木の花』の影響として強く残っているのは、あの巻頭の『連載覚書』として名工の年代変化を議論した部分だと思う。今の蒐集家もあの部分は繰り返し読むのです。その結果、工人の年代変化には非常に敏感で、これはピークの何年のこけしだとか、これは誰それの持っているものと同年代の作だとかいうことに非常に関心が高い。でも、そのこけしが自分にとってどういう意味があるかとか、何を訴えて来るかとか、そういうこけしと自分とのストーリーがまるでない。なんか物足りないですよね。」

確かにそう言われればそうかも知れない。

昔よく言われたのは、「骨董屋の丁稚は何年か主人の下で働いていれば、これはどういう年代のもの、あるいはいけないものというのは分かるようになる。ただ自分の経験尺度にない良いものを見出すことは出来ない。」ということだった。これは「蒐集家や愛好家は決して骨董屋の丁稚になるな、自分で美を見つけられるようになれ」ということである。

もし、今多くの人が「骨董屋の丁稚」の関心レベルに終始しているとしたら、物足りないのは事実である。

岡戸さんの理想とする「目利き」は「年代の鑑別ができる人」ではなく「美しさの分かる人」、いいかえれば「そのこけしと対話して、こけしと自分との一つの世界をつくれる人」であろう。

こけしを「どのように集めるか」という案内書は多く出版されたが、「こけしをどう鑑賞するか」を示した本は意外に少ない。

「こけしをどう鑑賞するか」を意図的に主張しようとした本は、おそらく戦後昭和四十一年に出版された「こけしー美と系譜」が最初であるように思う。

これは著者の鹿間時夫・中屋惣舜の組み合わせも良かったが、特に中屋惣舜の嗜好が強く反映されていると感じる。

中屋惣舜は昭和二年東京生まれ、明治大学商学部を卒業後三省堂出版に入社、関西勤務をへて、本社に戻り、調査課長、社長室長を務めた。関西時代にこけし蒐集を始めて、米浪庄弐氏のおけし園こけし教室の同人となった。裏千家の茶道を修め、東京では自宅で裏千家の教室も開いていた。

こけしの蒐集では、奈良の古本屋に出されていた岡島誠太郎の古品を一括して入手したのが、コレクションの核となっていたが、さらに鳥居敬一経由のものなど、特に美的水準の高いものを吟味して集めた。

東京の西落合の自宅では、中屋氏が若手の蒐集家を招いて、こけしの話をし、また重品を頒けてくれるといった会を不定期に開いていた。これは良い時代のおけし園こけし教室のスタイルを踏襲したもので、まわりからはこの会を中屋教室と呼んだ。

若手の見どころのある蒐集家を二人ずつ対にして育てるという中屋氏の独特のやり方があって、初代卒業生が竹内茂・川村邦夫、二代卒業生が矢内謙次・北村勝史、三代卒業生が箕輪新一・橋本正明だと言っていた。一人で蒐集意欲を高揚し続けるのは難しく、互いに競わせ刺激し合って成長させるというのが方針だったようだ。矢内謙次以下四名はやがて「木の花」同人となる。

中屋教室の集まりでは各回テーマがあって、例えば「土湯」の回では、違い棚に三本ほど鯖湖の角治・キンが並べられ、和室の隅に長くひかれた緋毛氈の上に、太治郎や今朝吉、由吉などが三〜五本くらいづつ組になって寝かされて置かれていた。話題は鯖湖からはじまり、太治郎に移ると今度は三〜五本の太治郎を違い棚に並べかえて話を続けるのだった。組で合わせて鑑賞し、時には古陶磁や土人形などとの取り合わせを楽しんだりもした。

コレクションの全てのこけしを並べたこけし棚を人に見せるなどと言うのは外道と思っていたようで、こけしは箪笥の中にしまい、その会、その季節、その客人に相応しい組み合わせで客間の棚に並べて鑑賞するやり方だった。

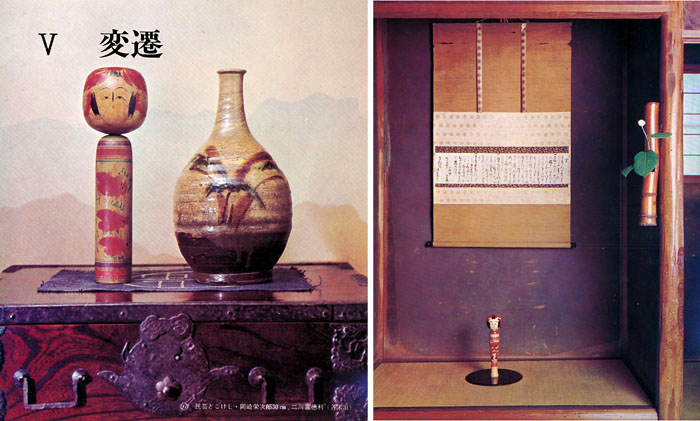

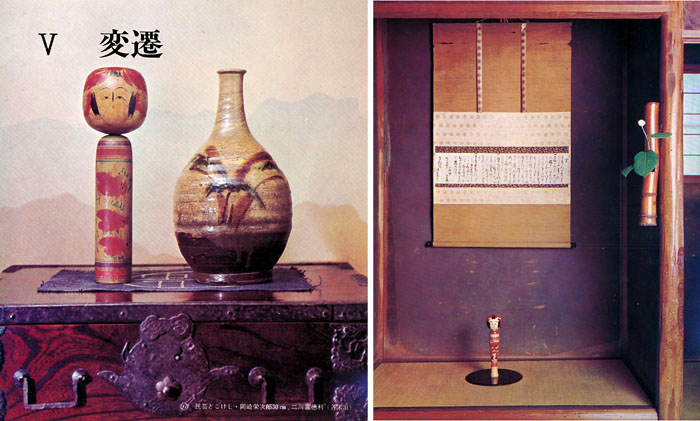

これは彼の茶人としてのスタイルから来たものであろう。「美と系譜」にはこの彼の主張から来る図版がいくつも掲載されている。船箪笥の上に二川の徳利と栄治郎を合わせて見たり、大徳寺高桐院松向軒の床の間に胞吉を立てて見たりした。

「美と系譜」の図版

昭和五十九年に東京の近鉄百貨店で「中屋惣舜コレクション展」が開かれた時、その図録に次のように書いている。

「夕月夜 海すこしある 木の間かな」小堀遠州が美の理想とした「きれいさび」はこの句をもって、その一面を説かれたといわれています。利休の「わび」とは、また一味異なった感覚の表現です。

人それぞれの好みがありますが、私の古作こけし収集も、感覚的にはこの方向で走ってきたようです。

「人それぞれの好みがありますが」と言っているが、彼はまるで人の好みなんかを信じてはいない。こけしの美は「きれいさび」に尽きると言っているのだ。

私自身は、こけしの美が「きれいさび」に尽きるとは思っていないが、そこまでこけしと向き合って一つの境地を感得した中屋氏の行き方はそれで見事だと思っている。

中屋氏は岡崎栄作を立てて、こんな言い方もした。「ごらんなさい。かなり色はとんでいますが、胴の重ね菊の後ろに、かすかに黄色が見えるでしょう。いいですねぇ。『木の間隠れに見える海かな』、蔭の向こうに光があるんですよ。『きれいさび』ですねぇ。」

中屋氏は岡崎栄作を立てて、こんな言い方もした。「ごらんなさい。かなり色はとんでいますが、胴の重ね菊の後ろに、かすかに黄色が見えるでしょう。いいですねぇ。『木の間隠れに見える海かな』、蔭の向こうに光があるんですよ。『きれいさび』ですねぇ。」

中屋氏は、見た目には地味で目立たないように見えるこけしの、その奥に夕月に照らされた海のような光を見出すことに無上の喜びを感じていたのだ。

茶の道具の見方や美の秩序化については、長い時間をかけた目利き通人たちの積み重ねがあって、その秩序については個人の好みを差し挟む余地なんて毛頭ない。

美を議論するからは、こけしについても同じで、個人が好きだとか可愛いとかで、美の秩序は微動だにするものではない。

一本で眺めるべきこけしなら、二本目にやや良いこけしがあったとしても一本目に負けるのであれば、それは手放すべき重品であり、三本組で合わせるものなら、それに組み入れられない四本目は手放すべき重品だというのが中屋氏の持論だった。思い出があるからその四本目を残そうなんていうのは甘い蒐集家だと言っていた。

そういうコレクションだから、中屋氏の残したこけしからは皆、中屋氏の眼が舐めまわしたようにねっとりとした質感と、その体臭のようなものが感じられた。

美の体系

同じ「美と系譜」の著者でありながら、鹿間時夫の方向はかなり違っていた。彼は中屋氏の鑑賞の仕方をやや官能に耽りすぎると感じていたふしがある。おそらく学者だからであろう、感覚にのめり込んで忘我の郷に入るのを警戒した。つまり、独りよがりではないこけしとの対峙を目指そうとしたのである。

そこで、専門の分類学を駆使して、こけしの美の分類体系化を試みた。

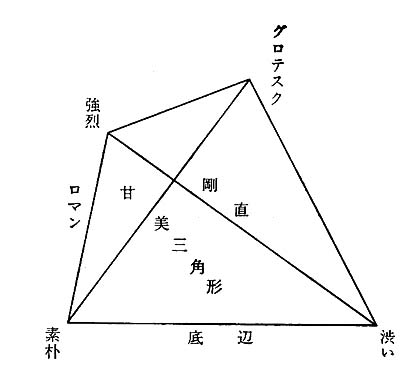

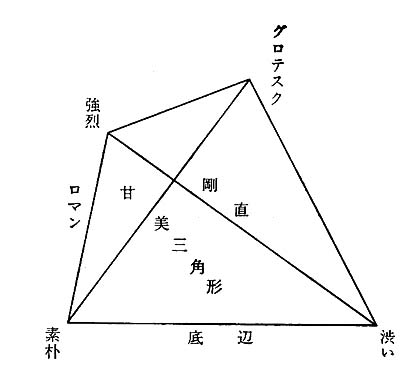

「美と系譜」の鑑賞の項では、強烈ー剛直ーグロテスクー渋さー素朴を頂点とする四面体の稜上に、技巧・甘美といったポイントを配した図形を用意して、どのこけしがどこに位置づけられるかを議論した。

「美と系譜」出版の翌昭和四十二年に出版された「こけし鑑賞」では、これをさらに進化させ、技巧・ロマンを稜上に、甘美を面に変更して表情四面体という「情味」の分類体系を構築した。「こけし鑑賞」は、この体系に沿ってこけし図版を並べ、鑑賞解説を付した。ここに掲げた四面体は、最終的に「こけし辞典」の「情味」の項目に掲載されたもの。

「美と系譜」出版の翌昭和四十二年に出版された「こけし鑑賞」では、これをさらに進化させ、技巧・ロマンを稜上に、甘美を面に変更して表情四面体という「情味」の分類体系を構築した。「こけし鑑賞」は、この体系に沿ってこけし図版を並べ、鑑賞解説を付した。ここに掲げた四面体は、最終的に「こけし辞典」の「情味」の項目に掲載されたもの。

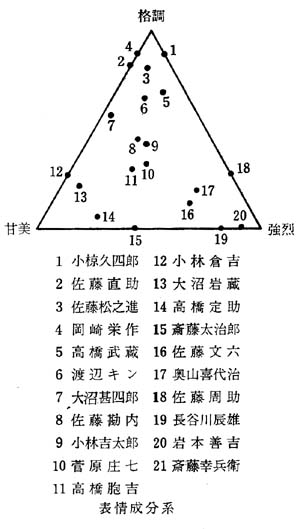

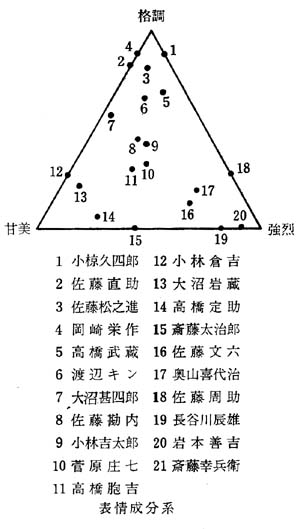

「こけし辞典」ではさらに表情成分系(格調・甘美・強烈)という新たな三角形の体系も加えた。

鹿間時夫氏のこうした継続的な努力にもかかわらず、この分類体系化は殆ど定着せず、引用もされず、忘れ去られてしまった。

こけしの情味自体が極めて複合的であり、「強烈」とか「渋さ」とか一つに割り切れるものではなかった。それ故、「こけし鑑賞」で誰それのこけしを探そうとしても、鹿間氏が「強烈」に分類しているのか「グロテスク」に分類しているのか判断できず、結局索引から見つけるしかなく、本の利用にとっても極めて不便な分類であった。

しかし、「こけし鑑賞」の鑑賞解説自体は非常に面白く、こけし鑑賞の機微に触れるものも少なくない。

例えば大野栄治の久松蔵品については「鹿鳴館調のローブアパニーエの婦人服は栄治で面目を発揮する。一説には横浜で外人を見てきた茂松の影響かともされる。弥治郎時代彼は嘉三郎の娘と恋愛におち入った。気分的で名人肌の若い工人に恋の情熱が加わり、マリー・アントワネットのような美女が生まれたのだった。」と書いた。

また、小林吉太郎については「永遠の女性を渇望した苦渋のむくつけき老人の仕事場から誕生したのである。」、岩蔵については「伊万里やくらわんかのなれきった枯淡な模様にも似て、岩蔵の筆致は軽く垢抜けており、側に飛ぶ4匹の蝶は筆のほとばしりというか、余滴というか、芳醇の気のみなぎるものがあった。」、文六については「堂々たる大ぶりの木地は圧倒的である。その上濃厚なねっとりするような描彩の情味。月餅というか八宝菜というか、油のぎらぎら浮いたポルシチというか、スパイスの香りがぷうんとする。」、作蔵については「まことに摩訶不思議な表情のこけしである。これらは三春張子や堤古玩や江戸の人形の顔なのである。師宣や写楽の顔でもある。ちょっとも可愛くないのに不思議な魅力が陰湿に迫ってくる。」、今朝吉については、「このような渋いこけしを眺めていると、文楽の小屋の中で、浄瑠璃の音が流れてくるような、古いノスタルジアの彼方へ没入していくのを感じる」などと書いた。

こうした文章は、鹿間氏が独りよがりから離れようと情味の分類学を試みた姿勢とは裏腹に、かなり独りよがりではあるが、これが愛好家の醍醐味でもあって、余程こけしを調べ凝視した人にしか表現できないものであろう。彼の情味の分類学というのは、実はこの醍醐味を十二分に満喫するための自分自身に対するアリバイ工作ではなかったかとさえ思える。

それでも鹿間氏は確かに、こけしと自分との一つの世界を構築できていたに違いない。

鑑賞されるこけし

このように鑑賞され大切にされるこけしは幸せなこけしである。

古美術で「伝来」ということが言われるが、「伝来」とは代々どのような蒐集家の手を経て今に伝わったかということだ。その時代時代の一流の目利きの手を経て大事にされてきたものは「伝来がいい」と言われる。

同じ時代の井戸茶碗でも、近年発掘されたものと、古くに日本に渡って代々名物として大切にされてきたものでは違う。

一方で、その物の格に合わないような蒐集家の手に渡ると、だんだんその物が痩せて来る。物というのは、自分の真価をきちんと評価してもらい、大切にしてもらわないと福のようなものが次第にはがれていくのであろう。それ故、一流の古美術商はその物の格にあった蒐集家に渡るように心掛けた。豪商や大名に納める場合でも単に金があるというだけでなく、眼もあって相応しい人のところへ納める努力をしたのである

こけしでも所蔵者が変わって見る影もなく痩せる場合もあるし、逆に品格が加わる場合もある。これは年代変化などと全く違った鑑賞要素だ。

そういう意味から、蒐集家の一つの役目は、自分の手元にある間にそのこけしに愛情を注いで、いくらかでも福を増やしてやることだろう。愛蔵するとは、こけしを養育することでもあるのだ。そのためには、こけしが何を語るかに耳を傾け、こけしの真価を発掘し続け、自分とこけしとのストーリーを作って、その世界をゆっくり楽しむことが大事である。

(Jan. 9, 2013)

<補足>

因みに、表情成分系という三角形の図表は、辞典執筆中に鹿間氏が突如持ち出してきたものだ。

鹿間氏と色々なこけしの相対評価をしていた時、どういう「美の要素」を第一に評価するかという議論になった。鹿間氏はおそらく情味のあるなし、さらにその情味の深さなどが評価の主たる基準と考えていたはずであり、それを基調とした議論が多かった。それゆえさらに情味の分類をすすめて表情四面体という体系化にまで至っていた。

彼が私に「君は何をこけしの評価の第一の基準とするか」と尋ねるので、しばらく考えて「品格があるかないかじゃないですか。どんなに深い情味を持ったこけしでも品の悪いものは嫌だ」と答えた。

鹿間氏は「品格ねえ、品格ってなんでしょうねえ。生まれ育ちかな。いや、違うな。見る人の低い官能にうったえるのではない何かだな。」と言っていたが、次に会ったときに「格調」という評価軸を加えたこの表情成分系という三角形を持ってきた。彼は「格調」も情味の一つの要素としたが、私は別の次元ではないかという気がする。

振り返って見れば、「辞典」の工人作品解説では、鹿間氏の担当箇所ではポジティブな評価として「情味が濃い」「渋い」「甘美」と言った表現が多いのに対し、私の執筆箇所では「格調が高い」「高格な作風」といった書き方が多いかもしれない。

いづれにしても、これは私と鹿間氏との個人的な会話の中で生まれた鹿間氏の試作的な図表であって、格調の序列など私の感覚とは必ずしも一致したものではないが、それが唐突に辞典の項目として掲載されたのだから、読者としては全く反応のしようがなかったであろう。

私が執筆した「文化濃度」などという項目も同様であるが、辞典執筆中に私と鹿間氏で繰り返された議論の中で生まれたこうした新造語のいくつかが子供の悪戯の様に「辞典」の項目の中に埋め込まれている。

(Jan. 23, 2013)

ホームページへ

今年(平成二十四年)の正月、岡戸正憲さんと会って話をしていたらこんなことを言われた。

今年(平成二十四年)の正月、岡戸正憲さんと会って話をしていたらこんなことを言われた。

中屋氏は岡崎栄作を立てて、こんな言い方もした。「ごらんなさい。かなり色はとんでいますが、胴の重ね菊の後ろに、かすかに黄色が見えるでしょう。いいですねぇ。『木の間隠れに見える海かな』、蔭の向こうに光があるんですよ。『きれいさび』ですねぇ。」

中屋氏は岡崎栄作を立てて、こんな言い方もした。「ごらんなさい。かなり色はとんでいますが、胴の重ね菊の後ろに、かすかに黄色が見えるでしょう。いいですねぇ。『木の間隠れに見える海かな』、蔭の向こうに光があるんですよ。『きれいさび』ですねぇ。」 「美と系譜」出版の翌昭和四十二年に出版された「こけし鑑賞」では、これをさらに進化させ、技巧・ロマンを稜上に、甘美を面に変更して表情四面体という「情味」の分類体系を構築した。「こけし鑑賞」は、この体系に沿ってこけし図版を並べ、鑑賞解説を付した。ここに掲げた四面体は、最終的に「こけし辞典」の「情味」の項目に掲載されたもの。

「美と系譜」出版の翌昭和四十二年に出版された「こけし鑑賞」では、これをさらに進化させ、技巧・ロマンを稜上に、甘美を面に変更して表情四面体という「情味」の分類体系を構築した。「こけし鑑賞」は、この体系に沿ってこけし図版を並べ、鑑賞解説を付した。ここに掲げた四面体は、最終的に「こけし辞典」の「情味」の項目に掲載されたもの。