木人子閑話(12)

阿部常松と「くびれ型」の伝播

西川友武「工芸窯」

昔、古書店や古本市に行くと、この「工芸窯」を安価で見かけたものだが、最近はあまり見なくなった。昭和十七年東京本郷の中川書房から二千部刊行された。著者の西川友武は当時商工省工芸指導所技師兼物価局技師で戦前の工芸の指導をしていたらしい。この本全体は、著者の工芸に関する随想的な記述であるが、その一章に「こけし」があって、こけし群像一葉、著者自筆のこけし絵十五枚(含む扉絵)、そして轆轤を挽く工人図一枚がある。

昔、古書店や古本市に行くと、この「工芸窯」を安価で見かけたものだが、最近はあまり見なくなった。昭和十七年東京本郷の中川書房から二千部刊行された。著者の西川友武は当時商工省工芸指導所技師兼物価局技師で戦前の工芸の指導をしていたらしい。この本全体は、著者の工芸に関する随想的な記述であるが、その一章に「こけし」があって、こけし群像一葉、著者自筆のこけし絵十五枚(含む扉絵)、そして轆轤を挽く工人図一枚がある。

また、本文も所謂こけしの専門家が書いたものではないので、他の文献にない興味深い記述もある。例えば「ブルーノ・タウトが彼の著書日本文化私論に写真を載せて白石の人形という注釈をつけてこけしの紹介をしているが、じつはこのものが、作並のこけしであるという様なことは、いはばこの細かい差異を判別し得なかったものとして無理もないことである。」とあるが、「日本美の再発見」のタウトがこけしに興味を持っていたことはこの本ではじめて知った。

こけし絵は扉絵が秋保・佐藤吉雄、本文図版がそれぞれ、鳴子・岡崎斉、温海・阿部常松、一関・宮本永吉、小安・伊藤常治、仙台・高橋胞吉、弥治郎・新山栄五郎、土湯・斎藤太治郎、遠刈田・佐藤松之進、上ノ山・木村吉太郎、大館・小椋泰一郎、中ノ沢・岩本善吉、木地山・小椋久四郎、久太郎、温湯・盛秀太郎、酒田・白畑重治である。いずれも大正期から昭和の初年にかけての比較的よい作品が紹介されている。こけし絵は特徴を良くとらえて参考になるが、如何にせん昭和十七年という戦時下の刊行のため、印刷が粗悪で細部は全く判然としない。この図版を凝視して鑑賞するというのは至難の業であった。特に、温海の常松は他に類例のないもので、貴重と思われたが特にこの図版の印刷は薄く見づらく、隔靴掻痒のもどかしさを感じたものだ。

ところが戦後、西川コレクションが、ながく東京こけし友の会で機関誌「こけし手帖」の編集をしていた小野洸のもとに入った。そして、小野洸によってこの温海が我々の前に紹介されるようになってはじめて常松こけしに関する議論が新しい局面に入ったのである。

温海の阿部常松

大正十五年に没した阿部常松のこけしが本当に残っているのか?残っているとすればどれが常松のこけしか?これは長い間議論された、というより未だに異論もあって判然としない部分が残されている。常松の息子常吉は常松の生前から盛んにこけしを作っていたから、大正期と言っても晩年の常松よりは多作だった常吉の可能性が大いにあるのである。常松か常吉か、常松の真作が確定されない限りこの判別は難しい。

大正十五年に没した阿部常松のこけしが本当に残っているのか?残っているとすればどれが常松のこけしか?これは長い間議論された、というより未だに異論もあって判然としない部分が残されている。常松の息子常吉は常松の生前から盛んにこけしを作っていたから、大正期と言っても晩年の常松よりは多作だった常吉の可能性が大いにあるのである。常松か常吉か、常松の真作が確定されない限りこの判別は難しい。

こけし鑑別を正面に据えて本格的に取り組んだのは、昭和三十九年の「みずき会」であった。毎月テーマを決めてこけしを持ち寄り、客観的に評価鑑別して、その記録を「こけし研究ノート」(限定百五十部)として刊行した。

この「こけし研究ノート」の第二輯第一号(昭和四十年四月)が温海特集であった。

ここでは正末昭初のこけしを、当時の常識の範囲で丁寧に常松・常吉に分類したあと、巻末に小野氏の温海を紹介して、「問題作、あるいは治助か」とした。ここでいう治助は、常松の長男で若くして牧師となり、木地業から離れた常吉の兄治助である。

その後昭和四十一年、鹿間時夫は「こけし研究ノート」の第二輯第一号で常松と鑑定された久松保夫蔵と、この不明の小野蔵を温海に持参して、常吉に見せた。常吉の記憶はあいまいで確定は出来なかったが、多少誘導尋問的ではあるが鹿間氏の質問に答えて、この小野蔵品は「自分の作ではない。私の知らぬ頃の父の作としか考えられない。」と語った。この経緯に基づいて、鹿間時夫は、この小野蔵を常松、また従来常松と云われたものは全て常吉と主張した。そして今でもこれが定説となっている。

鹿間氏の議論は多少強引のきらいがないわけではない。しかし、私個人の見解はやはり鹿間説を支持したい。息子常吉に較べて、この顔は明らかに土湯の顔である。写真では見えないが鬢飾りにも、土湯のカセを残している。蛇の目は初期の常吉も描いたが、この小野蔵品の前髪から蛇の目へ伸びる一房の髪は土湯の古い手法で常吉にはない。

この小野蔵品と同種のこけしは大阪の佐藤俊郎氏のもとにもう一本ある。これは昭和五十三年の神奈川県立博物館「こけし古名品展」に出品され、その図録「こけし古作図譜」に掲載されている。

小野洸氏没後、小野コレクションは山形の博物館へ寄贈されたという。私はまだ訪れたことはないが、この常松は作者ゆかりの山形で保存され、陳列されているのであろう。

くびれこけしの起源と伝播

私個人はこの常松という工人について、もうすこし別の思い入れもある。昭和四十四年名古屋こけし会の機関誌「木でこ」二十一号の原稿の中で、この常松こそ、全ての「くびれ型」こけしの発生に関わった工人と断じたのである。

阿部常松は土湯から出て多くの産地を遍歴した。その略歴と、接触した工人を列挙すると次のようになる。

- 明治元年:福島県土湯に生まれる。こけし工人阿部治助、小幡福松の叔父にあたる。

- 明治十八年:一人挽きを寅治郎に習う。

- 明治十九年頃:宮城県青根で茂吉に師事する。このとき青根、遠刈田に来ていた各地の工人(岡崎栄治郎、佐藤栄治など)と新意匠の研鑽に勤める。

- 明治二十一年:蔵王高湯万屋の職人となり、斎藤松治を弟子とする。

- 明治二十二年:山形へ移り、小林倉治の職人をする。

- 明治三十年頃:各地を遍歴した後、温海に落ち着く。

- 大正十五年:温海にて没す。

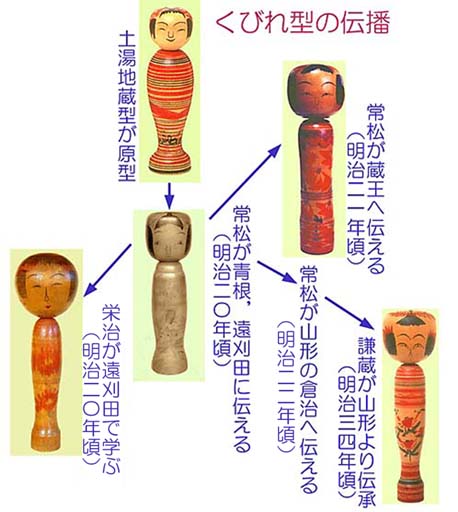

ところで、「木でこ」での私の議論を要約すると、ここに掲げた図のようになる。

ところで、「木でこ」での私の議論を要約すると、ここに掲げた図のようになる。

すなわち、

- 全ての原型は土湯の太子型(地蔵型)である。

- 常松は明治二十年頃、新意匠考案を競っていた青根でこの太子型を作り、他の産地の工人に大きな刺激を与えた。殆どの産地が直胴のシンプルなこけしだけだったからである。

- 弥治郎も直胴作りつけが殆どだったが、栄治・幸太以後多様な造形に挑戦するようになった。飯坂の栄治は太子型をもとに胴にくびれのある飯坂型を生み出した。

- 蔵王高湯の岡崎栄治郎はこの太子型のくびれを発展させて、あの有名な能登屋の型を作りだした。頭頂の小さな黒髪も常松の蛇の目の変形。

- 松治は師匠常松を素直に継承した。松治の鼻は小野蔵の常松の鼻によく似ている。松治は蛇の目を入れることもある。松治の緩やかな胴のくびれは後年の温海の常松に近い。

- 山形の小林一家に滞在した常松は、山形のこけしにも影響を与えた。倉吉・清蔵のくびれは常松からの伝承。倉治に師事したが明治二十年以前に独立した奥山安治(広三の父)、鈴木米太郎はこのくびれを継承していない。

- 明治三十四年ころ山形の倉治に師事して、作並に開業した平賀謙蔵はくびれを作る。

というように、くびれは全て常松と接触以後発生しているのである。すなわち、常松のくびれは直胴しか作らなかった工人に大きな刺激を与え,その影響下に各産地の工人達がそれぞれの系統のくびれ胴を考案定着させていったのである。唯一不明は仙台高橋胞吉のくびれであり、胞吉と常松の接触はおそらく無い。ただ、胞吉も古いものは全て直胴であり、蒐集家に見せられて輪入りなど変わり型の胴を作り出している。胞吉のくびれ型の起源も古いものではなく、他からの感化の可能性が強い。

また太子型に似たものとして鳴子の「たちこ」がある。ただ、これは胴下端に台状の部分がなく、すそ広がりのまま胴底となる。おそらくこれは南部のきなきなと類縁のもので常松の伝播とは関係がないであろう。常松の影響は作並系以南である。

これは、私の二十代のころの主張であるが、「明治二十年頃一人挽き技術を学ぶために集まった工人達が、非常に創作意欲に燃えてお互いに刺激を与えながら新しい型の考案につとめ、それが結果として十系統の分化を促した」という考え方の一つの具体的な実例を示したかったのである。なお、くびれ型の伝播の図版中のこけし(所蔵者)は、佐久間由吉(らっこ)、阿部常松(旧小野)、佐藤栄治(旧鹿間)、斎藤松治(旧皷堂)、平賀謙蔵(らっこ)である。

(Feb. 7, 1999)

ところで実に興味深いのは、この「くびれ型」の伝播と全く同様の経路で、「よだれかけ」の描法が伝播していると考えられることが分かった。こけしの「立体的な形態」と「描彩の様式」の二つが同様の伝播経路を持っているということは、推定されたこの伝播経路そのものの確度を高いものにしている。 ⇒ 「よだれかけ」の伝播

(May 4, 2013)

ホームページへ

ホームページへ

昔、古書店や古本市に行くと、この「工芸窯」を安価で見かけたものだが、最近はあまり見なくなった。昭和十七年東京本郷の中川書房から二千部刊行された。著者の西川友武は当時商工省工芸指導所技師兼物価局技師で戦前の工芸の指導をしていたらしい。この本全体は、著者の工芸に関する随想的な記述であるが、その一章に「こけし」があって、こけし群像一葉、著者自筆のこけし絵十五枚(含む扉絵)、そして轆轤を挽く工人図一枚がある。

昔、古書店や古本市に行くと、この「工芸窯」を安価で見かけたものだが、最近はあまり見なくなった。昭和十七年東京本郷の中川書房から二千部刊行された。著者の西川友武は当時商工省工芸指導所技師兼物価局技師で戦前の工芸の指導をしていたらしい。この本全体は、著者の工芸に関する随想的な記述であるが、その一章に「こけし」があって、こけし群像一葉、著者自筆のこけし絵十五枚(含む扉絵)、そして轆轤を挽く工人図一枚がある。