木人子閑話(29)

憧憬としての「陰惨」 -土橋慶三が見たもの-

こけし事典

昭和四十三年、「こけし事典」(岩崎美術社)が作られていると聞いて、皆その出版を非常に楽しみにして待った。当時学習院の同窓会館で開かれていた東京こけし友の会の例会でこの本が頒布された時には、早速購入して多くの人が会場でページを開いて目を通した。会が終わると仲間たちで目白の田中屋に移り、コーヒーを飲みながらいつものように歓談を始めたが、この本については概ね辛く厳しい評価が多かった。中には「ただの大型のガイドじゃないか」という者もいて、いつの間にか「ぜひ本当の事典がほしい」ということになった。その場にいた斎藤良輔さんは丁度東京堂出版で「郷土玩具辞典」を執筆中だったので、「それじゃ、東京堂に話してみよう。」ということになり、これが東京堂出版の「こけし辞典」が生まれるきっかけになった。

昭和四十三年、「こけし事典」(岩崎美術社)が作られていると聞いて、皆その出版を非常に楽しみにして待った。当時学習院の同窓会館で開かれていた東京こけし友の会の例会でこの本が頒布された時には、早速購入して多くの人が会場でページを開いて目を通した。会が終わると仲間たちで目白の田中屋に移り、コーヒーを飲みながらいつものように歓談を始めたが、この本については概ね辛く厳しい評価が多かった。中には「ただの大型のガイドじゃないか」という者もいて、いつの間にか「ぜひ本当の事典がほしい」ということになった。その場にいた斎藤良輔さんは丁度東京堂出版で「郷土玩具辞典」を執筆中だったので、「それじゃ、東京堂に話してみよう。」ということになり、これが東京堂出版の「こけし辞典」が生まれるきっかけになった。

「こけし事典」(岩崎美術社)の監修者:菅野新一/編著者:土橋慶三、西田峯吉のうち、土橋慶三は美術出版社から「こけしガイド」を出版していて初心者啓蒙に努力した人、西田峯吉は東京こけし友の会会長として手堅くこけし界をまとめていた人だから、この本の執筆はすでに定説として確立した事項の集成と、一般愛好家の啓蒙を目的としていたであろう。既定の事実や議論の集大成としては過不足なく整理されていて、よくまとまった本だといえる。また橋本鉄男の木地師の解説などはこけしの本として対象の幅を新たに広げるものではあったが、この部分はこけし蒐集家自体にとってそれほど興味を引く対象ではなかった。それ故、玄人の蒐集家の目には新味のない、物足りないものと映ったのはやむを得なかったかもしれない

ところで、この「こけし事典」(岩崎美術社)にも、例外的にユニークな議論がある。それは「こけしの伝統とその背景」を述べた土橋慶三氏の記述である。少し長くなるが最後の部分を引用してみよう。

東北地方における木地屋の生活の貧困さと、それから来る精神的重圧は、現在都会に住むわれわれの想像し得ないほどの厳しさがあり、また激しいものである。この実体を探り当てるまでに、私はここ十余年間東北の山村を、くまなく歩き廻って苦労した。彼らは、自分たちの生活を卑下して、語ることを極力避けて、こんりんざい洩らそうとはしなかったからだ。

東北の激しい気候風土と斗いながら、貧困の生活を通して、生き抜いて来た、明治・大正の木地屋たちの精神風土と生活の実情を知るにおよんで、私は、彼らの生きんがための生活意欲のたくましさに、頭が下がり、また、法律や政治などの恩恵には、ほとんど浴することがなく、”働けど働けどわがくらし楽にならざるじっと手を見る”これは石川啄木の遺した歌であるが、彼らも、この啄木の歌の如く、働きぬいて、少しの楽をすることなく、世を終った工人たちが多い。木地屋の貧困なる生活は、今日のわれわれから見て、単なる貧困などと呼ぶべき、単純なものではなかった。

むしろ、昭和の現時点から見て、比較するならば明治・大正時代の木地屋の生活は、陰惨そのものであり、屈辱と抵抗の歴史であった、と思う。

現代に生を受けた昭和っ子である木地屋の子孫たちは、果して、父母や祖父母たちの、この苦斗の歴史を知っているであろうか。

また、彼らの現在作り出しているこけしの美が、この先祖からの苦しみの中から、木地屋魂の中から生み出された創造の美であるということを知っているであろうか。

明治・大正時代の遺品をみると、一つ一つその当時の木地屋たちの生活の反映であり、それが表情となって、あるものは絶望の表情となって表われ、あるものは自嘲の顔であり、あるものは仏像のごとく、諦観の相となって表われ、また幼児のごとく、柔和な微笑であったり、そうかと思うと、天女を想わせるような、気品と端麗そのもののような表情のこけしとなって現われることもある。

これを要約して解説するならば、こけしの表情は、日本民族の永い歴史を通して、持ちつづけた、永遠の女性のイメージの原型であるとみてもさしつかえないてあろう。

この日本民族の持つイメージが、現代のわれわれのひからびた精神生活の中にも、それが存在し、われわれは、こけしによって、いままで心の中に眠っていた映像が、ふたたび呼び醒まされて、われわれの日々の疲労しきった生活の中へ、新しい光を点火する現象、これが現代生活において、こけしが、われわれと、直接結びつく、大きな動因てはないかと思われる。

この記述には、いくつか観念的に過ぎる表現や論理の飛躍もあって気になるが、それはそれとしても、このように「こけしの美」と「こけし産地の貧困と陰惨さ」を短絡させた主張は他にあまり例がない。

勿論、貧困や不幸はあったであろう。天明以降の度重なる飢饉や、水害もあり、また治療薬が発見される前の天然痘や結核等の病にも苦しんだ。これは東北に限らず、日本いたるところに同様な状況があった。宮本常一や山本周五郎らが編纂した「日本残酷物語」(昭和三十四年平凡社、平凡社ライブラリーで再刊)などを読むと良く分かる。

それでも、土橋氏の言う「明治・大正の木地屋たちの精神風土と生活の実情」というのが私の印象とはかなりかけ離れている。私自身も大学と大学院時代の六年間に四十回以上こけし産地を訪ねて、工人の方々やその家族から多くの話を伺ってきたが、この記述にあるような「陰惨」とか「屈辱と抵抗」とかを感じた事は殆どなかった。勿論、苦労や困窮の話は聞いたが、それを跳ね返して笑い飛ばすような陽気で逞しい印象も一面としてあった。例え貧しくても陰惨ではない。

工人や産地の生活については、菅野新一も「山村に生きる人々」(昭和三十六年未来社)で記録しているが、それはむしろ貧しくても、不幸な目にあっても、出来る限り楽しみを見つけて、人生を豊かに暮らそうとする人たちの姿である。

都会から来た人になかなか心を開いてもらえなかったというが、私の場合は学生だったから、警戒せずに割合何でも話してくれた。泊めて貰って枕を並べて寝ながら話を聞いたこともある。宮本常一は濁酒を出してくれるようになれば本当のことが聞けると言ったが、私は何回も工人の家で濁酒をご馳走になった。自家醸造は禁じられていたから、本当に心を許した人にしか濁酒は出さなかったのである。

確かに工人の中には、貧しかったり、病だったり、家族の問題があったりして、生活のためにさんざん苦闘した人もいる、一方で比較的恵まれた平穏な生涯を送ったものもいる。そのいずれにも魅力あるこけしを生み出し得たものはいる。仮に、生活に葛藤するエネルギーが美に結晶することがあったとしても、それが「こけしの美」として一般化できるものではないだろう。

こうした土橋氏の一見不消化な議論が、どうして事典に載ったのだろうか。西田峯吉氏は、出版物に対する姿勢は極めて厳格で、考証をし尽さないと活字にしない、特に事典のようなものには個人的主観は持ち込まないという姿勢が常であったのだが、土橋氏の原稿に対しては幾分遠慮があったのかもしれない。監修者菅野さんは大人の風格があったから、細かいことには拘泥しなかったであろう。

ただ当時、「こけし事典」のこの部分に対する議論が読者の側から起こったという記憶もあまりない。鹿間時夫氏は、ただ一言「実に異様ですね。」と言った。

むしろ工人の方が冷静で、鳴子のある工人は「まんず、土橋先生は自分の考えにちょこっと酔っているんだべ。」などと割に的確な見方をしていた。工人にしてみれば、貧困の苦しみの中からしかこけしの美が生まれないとすれば、どう努力したらよいか困惑するであろう。

土橋慶三氏の文章には、昭和四十年頃から貧困、弱者、敗者の側に立ちたいという潜在的な思い入れが顕著に見られるようになって、「こけし手帖」の連載企画「名品こけしとその工人」の記述にも、確かにその傾向はあった。

例えば、佐藤周助の場合についても、生活力のある佐藤文六が肘折の尾形木工所招かれた結果、職人肌の周助は職長を追われ、悲惨な生活に耐えながらすぐれたこけしを生み出したと強調した。

この手帖の記事を読んで、文六の孫の文吉は非常に憤慨した。世俗的で処世に長けた文六が名人肌の周助から職長の座を奪って、周助を悲惨な境涯に追いやったというように読めるからである。

実際は、同じ遠刈田出身の文六と周助は生涯仲の良い友人であり、ただ周助にとっては木工所の職長という責任に縛られるより、好きな魚釣りや山菜取りを楽しむ方がずっと大事で、合間にこけしを作って横山の店に出す程度で十分生活は出来たのである。文六を肘折に呼んだのも周助自身だという説もある。

同様に、高橋胞吉の号でも、貧しく、中風のような症状になり、多くの肉親に先立たれ、孤独に徹した魂から、あの珠玉のようなこけしが生み出されたという論調だった。

土橋慶三

土橋慶三は明治二十九年に函館で生まれた。慶応義塾独文科に入学。当時慶応の英文科講師をしていた小山内薫と大学時代に何らかの出会いがあったのではなかろうか、大正十年に小山内薫が主宰した松竹キネマ研究所の第一回作品で、松竹蒲田撮影所で製作された映画「路上の霊魂」に端役で出たと語っていた。ピアノを弾きながら振り向くだけのシーンだったという。

小山内薫とは築地小劇場時代まで弟子としての交流があったようで、ロシア人女性とのダンスのシーンに出た話も聞いたことがある。新劇関係人士との交流も深く、その運動を通して思想的にも影響も受けた。その後、新聞関係、貿易関係、喫茶店関係の仕事をしたらしいが詳細は知らない。

こけしに興味を持ったのは昭和十年代ではなかろうか。昭和十四年には東京こけし会に入会している。昭和十五年七月に開店した「茶房鴻」は、渡辺鴻・亜沙夫妻の主宰するサロンでこけしの頒布も行ったが、土橋慶三はそのサロンの常連メンバーであった。昭和十七年に菊風会同人として金森遵、溝口三郎、西田峯吉と共著で「古計志加々美」を刊行。

戦後は、世田谷に生活協同組合を設立、また「新人文学会」を作り、労働に従事しながら文学を志す若い人達のための同人誌を発行した。

戦後の東京のこけし蒐集活動は、美容家の名和好子、その夫の明行が中心になり、カスミ会と言うサロンでの集まりが母胎となって東京こけし友の会に発展してゆく。土橋慶三はこの集まりに積極的に参加し、東京こけし友の会設立にも参画して幹事となるが、彼のコレクションのかなりのものがこの時期に名和夫妻のもとに移ったと思われる。それは彼の生活のため、また文学活動維持のためであったかも知れない。

戦後の新しいこけし愛好家啓蒙活動の中心となったのは、西田峯吉と土橋慶三である。その動機は二つ、すなわち「愛好家層を増やすことによって、工人の生活を安定させる」ということと「戦後新興した新型こけしからの悪い影響を排除する」、この二つが本当のこけし、すなわち伝統こけしを保護し維持するための必要条件と考えられたからである。

土橋慶三の主な功績は、まず「こけしガイド」を美術出版社から出版したことであろう。これは彼が公認したこけし工人を網羅し紹介することとともに、新型作者は載せないことによって、結果的に「伝統こけし」という概念を対象工人により規定することとなった。一方、愛好家に対してはガイドを片手に産地を訪ねるという新しい楽しみを与えることになり、愛好家層の拡大にも貢献した。

土橋慶三の主な功績は、まず「こけしガイド」を美術出版社から出版したことであろう。これは彼が公認したこけし工人を網羅し紹介することとともに、新型作者は載せないことによって、結果的に「伝統こけし」という概念を対象工人により規定することとなった。一方、愛好家に対してはガイドを片手に産地を訪ねるという新しい楽しみを与えることになり、愛好家層の拡大にも貢献した。

また昭和三十年代半ばから鳴子の全国こけし祭りのコンクールが始まるが、ここでも審査員として対象こけしから新型の要素を厳しく排除する姿勢を維持し続けた。

おそらく、こうした経緯の中で土橋慶三は、新型こけしと明確に対立できる概念として、本当のこけしとその工人の姿を夢想し続けたのではないかと思う。その夢は、やがて彼の人生観とも結びついた理想の姿に肥大化してゆく。すなわち、それは「虐げられて貧しく、それでも社会の底辺で労働に一途に献身して、木地屋魂を守りながら崇高な美を生み出す工人たちの姿」として結晶化していったのだろう。

ここで彼は青年時代から、ロシア演劇を通して自分が寄り添いたいと願っていた「貧しき人々」を、こけしの世界で実際に掌中に掴むことができたと感じた筈だ。

昭和四十三年の「こけし事典」のあの文章は、こうした彼の精神的高揚の中から生まれている。

土橋氏の多くの著作には、このように彼の夢の世界と現実の記録が入り混じっている。これは私が「こけし辞典」(東京堂出版)執筆の際に強く印象付けられた点で、土橋氏の記述は、年代でも、他工人との影響関係や人間関係についても、彼が抱いていた「あるべき工人像」をサポートするように選択、解釈、脚色されているから、個々について裏を取り確認しなければ引用できなかった。土橋氏の「工人伝」は正確な聞書きと言うよりは、一種の文学として読むべきものである。

私は土橋慶三氏とは個人的に長い付き合いがある。何かあると、すぐ新宿小田急ハルクの喫茶店ピースなどに呼び出された。「伝統こけしガイド」(美術出版社・昭和四十八年版)ではかなりの部分の執筆を手伝った。内容記述に関する彼の査読は実に鷹揚で、ほとんど修正は受けず、好きなように書かせてもらった。一方で、どの工人を載せるか載せないか、順番、扱いの大きさなどを決める時には強く自分の考えを通した。

西田峯吉氏は、緻密で自分の設定した原則に厳格であったが、土橋氏は芸術家肌で思いつきや独断も多かった。

会の運営や、本の製作などの共同作業では、多少の杜撰さや、決定事項の変更、首尾一貫性の欠如など周囲を混乱させることもあった。私も時間をかけて執筆した「こけし手帖」の原稿を土橋氏に紛失されたことがある。若年の私に丁重なお詫びを言って、再度執筆を依頼してきたのは西田氏であった。

西田氏は友の会会長として、また古くからの友人として、土橋氏の起こした問題を、常にフォローし後処理をする役割を果たしていたように見える。

そうしたトラブルやいくつかの欠点にも関わらず、土橋氏には性格的に稚気愛すべきところがあって人に憎まれることは少なかったように思う。いつまでも青年期のような夢と現実とのギャップを抱えながら純心に生きる姿を魅力と感じる人も多かった。むしろ熱心な信奉者もいたくらいである。慶応ボーイとしてのダンディズムも終生失わなかった。

「君、僕なんか函館のかなり恵まれた家庭で育ったでしょ、それで東京に出て、麻布高校から慶応だから、東北のあんな悲惨な生活なんか想像もできなかったんだなぁ。いろんな話を聞くと、実に痛ますぃーなぁ」とよく語っていた。土橋氏は、自分の育ちに対する誇りと、後ろめたさの両方を、二十代の多感な時期から複雑に抱え込んで、ずっと人生を送ってきたように見える。

東北大学の名誉教授・平井敏雄先生は「こけしは、東北の間引き供養として生まれた"子消し"」という俗説が、事実ではないことを丹念に論証し、またそれをまとめた本も出版されているが、その平井先生から、次のような質問のメールをいただいた。

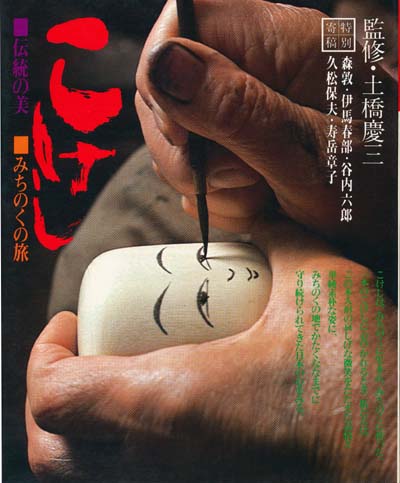

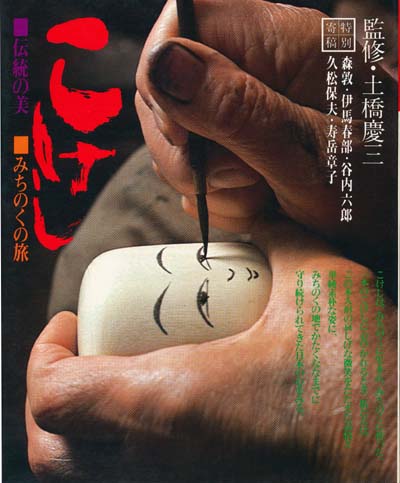

土橋慶三監修の「こけし 伝統の美・みちのくの旅」(立風書房・昭和五十年)のこけしの起源を説明した部分に俗説とことわりながらですが、"子消し"に触れた部分があります。「こけしは口べらしに間引いた子供の菩提を弔うために作った木人形で、その名は"子消し"の意味をもつという悲しい言い伝えです」という記述ですが、あれは監修者の土橋氏が書いたものでしょうか、別の人が書いて土橋氏が監修段階で見落としたものでしょうか。

私は実際にどうであったかは知らない。ただ土橋さんは、"子消し"説が全く真実ではないと知っていたにしても、その立ち位置は、陰惨な生活に耐えて一途に働く人たちがこけしの美を生み、それを支えたとするものであるから、間引きをせざるを得ない陰惨な生活という点に心情的な親近感はあったかもしれない。"子消し"を最初に言い出した農民詩人で敗者、弱者への共感を抒情的に詠ったといわれる松永伍一の“幻想”とも意外に近いところに居たのではなかろうか。この一文を土橋氏が監修段階で残したとしても不思議でないように思う。

ただ、土橋氏が心に描いていたこけしの世界は、あくまでも彼の憧憬としての虚像にすぎなかったのだが・・。

名和コレクションにはカスミ会時代に、渡辺鴻のものや、吾八、東京こけし友の会の幹事経由で多くの古品が集まった。コレクションのこけしは、後にそれぞれの産地、あるいは県の然るべき場所に寄贈されていると聞く。ここに載せた高橋寅蔵のこけしは渡辺鴻の旧蔵品、雑誌「鴻」、「古計志加々美」、「こけしの美」などに掲載された。雑誌「鴻」には二十年ほど前のものと紹介されているから、大正期の作と言うことになる。今は鳴子の日本こけし館にある(常陳ではない)。

ホームページへ

昭和四十三年、「こけし事典」(岩崎美術社)が作られていると聞いて、皆その出版を非常に楽しみにして待った。当時学習院の同窓会館で開かれていた東京こけし友の会の例会でこの本が頒布された時には、早速購入して多くの人が会場でページを開いて目を通した。会が終わると仲間たちで目白の田中屋に移り、コーヒーを飲みながらいつものように歓談を始めたが、この本については概ね辛く厳しい評価が多かった。中には「ただの大型のガイドじゃないか」という者もいて、いつの間にか「ぜひ本当の事典がほしい」ということになった。その場にいた斎藤良輔さんは丁度東京堂出版で「郷土玩具辞典」を執筆中だったので、「それじゃ、東京堂に話してみよう。」ということになり、これが東京堂出版の「こけし辞典」が生まれるきっかけになった。

昭和四十三年、「こけし事典」(岩崎美術社)が作られていると聞いて、皆その出版を非常に楽しみにして待った。当時学習院の同窓会館で開かれていた東京こけし友の会の例会でこの本が頒布された時には、早速購入して多くの人が会場でページを開いて目を通した。会が終わると仲間たちで目白の田中屋に移り、コーヒーを飲みながらいつものように歓談を始めたが、この本については概ね辛く厳しい評価が多かった。中には「ただの大型のガイドじゃないか」という者もいて、いつの間にか「ぜひ本当の事典がほしい」ということになった。その場にいた斎藤良輔さんは丁度東京堂出版で「郷土玩具辞典」を執筆中だったので、「それじゃ、東京堂に話してみよう。」ということになり、これが東京堂出版の「こけし辞典」が生まれるきっかけになった。

土橋慶三の主な功績は、まず「こけしガイド」を美術出版社から出版したことであろう。これは彼が公認したこけし工人を網羅し紹介することとともに、新型作者は載せないことによって、結果的に「伝統こけし」という概念を対象工人により規定することとなった。一方、愛好家に対してはガイドを片手に産地を訪ねるという新しい楽しみを与えることになり、愛好家層の拡大にも貢献した。

土橋慶三の主な功績は、まず「こけしガイド」を美術出版社から出版したことであろう。これは彼が公認したこけし工人を網羅し紹介することとともに、新型作者は載せないことによって、結果的に「伝統こけし」という概念を対象工人により規定することとなった。一方、愛好家に対してはガイドを片手に産地を訪ねるという新しい楽しみを与えることになり、愛好家層の拡大にも貢献した。