こけしの文化史 (6)

こけし鑑賞の物語

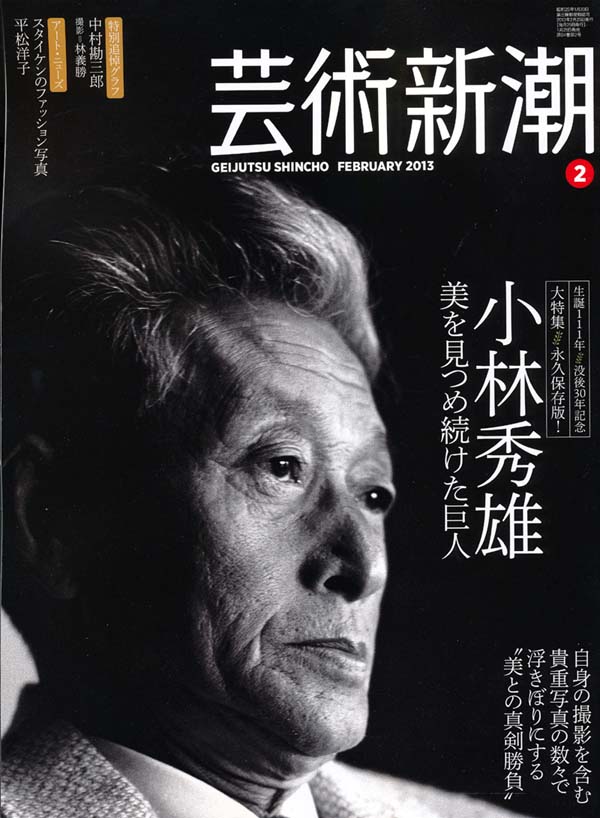

今月(平成25年2月)の「芸術新潮」は「小林秀雄―美を見つめ続けた巨人」が特集だった。

今月(平成25年2月)の「芸術新潮」は「小林秀雄―美を見つめ続けた巨人」が特集だった。

小林秀雄は実に懐かしい、というのは高校時代から大学の初めにかけて小林秀雄にのめりこんでいた時期があったからだ。私の書架にはいまでも小林秀雄のコーナーがある。彼のいくつかの小文は殆ど暗記していたので、私が文章を書くと、小林秀雄の口調になることが多かった。そのため人から「お前は簡単なことを、難解に書きすぎる」とよく言われた。

こけしの同人誌「木の花」の私の文章を見ていても、ここは小林秀雄調だという箇所がいくつも見つかる。小林秀雄の文を参照しながら書いたわけはないから、25、6歳になったこのころまで、小林秀雄のリズムにかなり洗脳されていたのだろう。

例えば、

「こけしはいつも故里のうたをうたうものだが、故里をたたえるうたがいつも甘美な調べを発するとは限らない。(木の花・14 文六こけし)」

「この世はいづれしみったれた歌しか歌わなかった筈だったが、その歌はいつも俺には甘い欲情を持ったもののように聞えた。(Ⅹへの手紙 小林秀雄)」

「由吉は、自らの証を、赤まんまで示したけれども、その赤まんまは由吉のでくにも秘められている、確かに。(木の花・16 由吉こけし)」

「あの慎重に工夫された仮面の内側に入り込むことは出来なかったのだ。世阿彌の花は秘められてゐる、確かに。(當麻 小林秀雄)」

さて、「こけしの美の物語」では、美というものの把握が「言葉」を介した多くの人たちによる「共通の確信」によってなされるという話をした。これは美の感得という「個人的体験」を、いかに普遍的なレベルで共有し、普遍的な美の秩序の構築に繋げるかという物語だった。

こけしの美の鑑賞という問題を、こけしの年代変化や些末な知識の面でのみ議論し、取りざたする現在の風潮に大いなる不満を持っている岡戸正憲さんは、 「こけしの美の物語」だけではまだ納得していないで、「言葉」を介して「共通の確信」に至る前の「個人的体験」の部分にこそ問題があると考えているようだ。

岡戸さんは、こけしの年代変化は年代による「分節化」、言葉による表現も一つの「分節化」、こうした「分節化」による対象の把握の限界について危惧しているのかもしれない。

「分節化」というのは、混沌として境目のない実態に、何らかの区切りを入れて対象を一つの局面、あるいは一つの枠組みから把握していくことで、言葉というものは本来この「分節化」の道具だ。

例えば虹は日本では七つの色の言葉で、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の七色(古くは五つだったという説がある)に分節化するが、アメリカでは六色が一般的だ。

これは境界がなくなだらかに変化していく光のスペクトルをいくつに分節化するかという違いで、場所によって虹を三色や二色としているところさえある。これは日常普通に使う色の言葉の数による。つまり、言葉によって対象の把握が異なってくるわけだ。

従って、言葉による実態の把握というものは、その分節化の網の目によって拾えるものもあるし、その網の目から零れ落ちていくものもある。

ギリシャ以降の西洋の哲学は、この問題を言語による分節化を精緻にして乗り越えようとしてきたように見える、あるいは言葉の分節化によって議論できる部分にのみ精力を集中してきたように見える。言葉には限界があると言ったとたんに話が進まなくなる部分があるからだ。

一方東洋では、言葉による分節化のみで実態に迫ることの限界は、紀元前の昔から繰り返し言われてきた。

例えば「荘子」にこんな話がある。混沌という「のっぺらぼう」の神様がいた。北海と南海の神が来て、「渾沌の徳に報いんことを謀りて、曰わく『人皆七竅有りて、以て視聴食息す。此れ独り有ること無し。嘗試みに、之を鑿たん。』と。日に一竅を鑿つに、七日にして渾沌死せり。」

全く「分節化」されていない混沌という「のっぺらぼう」に、かわいそうだと目耳口鼻といった七つの穴をあけてやった、つまり分節化してみた、そうしたら混沌は死んでしまったという話だ。

分節化によって対象の実態を把握することは不可能であり、かえって対象を殺してしまうということ、あるいは分節化をしてみると混沌というものから、別の何ものかに展開し始めてしまうということを言っている。

大乗起信論にも同様の考えが出てくる。混沌は離言世界、分節化されたものは依言世界という。離言と依言の二つの世界、両者をトータルとして実態(眞如)と考えるわけだ。

岡戸さんの懸念は、言葉による「分節化」だけで美の把握を行おうとするのでは、かえって美の本態を取り逃がしてしまうということかもしれない。彼が問題にしたいのは、言葉が生まれてくる前の個人的体験そのもの、それが言葉による分節化への衝動を促すはずだからだ。

小林秀雄は「骨董はいじるものである、美術は鑑賞するものである。(骨董)」と言ったが、「いじる」というのは触感というもっとも原初的な感覚を中心にして五感を働かせ、対象に迫る行為だ。これは言葉以前の「個人的体験」であって、形而下的な、いわば官能的な行為である。こけしの場合も、「鑑賞」というよりは「いじる」という方に近いかも知れない。

中屋惣舜は、「こけしはやはり、いい古品を自分のものとして持ってみないと本当の良さはわからない」と言っていたが、古品を「いじる」にしても、他人の所蔵品を拝見させてもらって「いじる」のと、自分の愛蔵となったものを「いじる」のとでは、自ずと対象との距離が違うから、感じ方にも差が出てしまうと言いたかったのだろう。

一方で鹿間時夫は、好きなものを「いじる」ことに自足して、自分だけの官能的な世界に浸り込んでしまう危険を避けるために、いろいろな言葉や分類という「分節化」を試みて多くの人と自分の「個人的体験」を共有し「共通の確信」を得る努力をしたのだった。やはり、「共通の確信」にまで高められない「個人的体験」は、風通しが悪く不健康な影を帯びることがあるからだ。それでも、「共通の確信」のベースには「個人的体験」がなくてはならない。

それでは「こけし」の美を感得する「個人的体験」は如何なるものかという問題になる。しかし、本来ここは言葉を拒否している世界だから、直接表現するのは不可能で、そのかわりに「個人的体験」を支えたり、暗示したり、暗喩したりと言う形で、色々な物語が生まれて来る。

風土によって語るものもいるし、湯治習俗によって語るものも、工人の生活史によって語るものもいる。そうしたものと、こけしを見て感じたものとのアナロジーを伝えたいのだろう。

鹿間時夫は「こけしの鑑賞」の中で、料理、音楽、衣裳、香水などいくつものアナロジーを駆使してこけしによって得られた感動を表現しようとしていた。

小林秀雄は「書けない感動などいといふものは、皆嘘である。ただ逆上したに過ぎない(ゴッホの手紙)」と言っている。「言葉にできない感動なんて単なる逆上だ」とは良く言ったものだ。

感動とはやがて、雪のように言葉に変わって大地に降り積もって行くものらしい。しかし、その言葉によって、感動のメカニズムがわかるというものではない。同じ感動をした者に、「私もそうだ」と気づかせるだけだ。

ところで岡戸さんはこんなことも言っていた。「最近になると、小林秀雄の見方もそろそろ古くなってきたような気がしますね。」

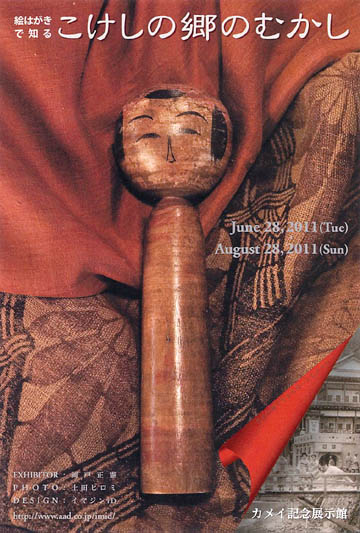

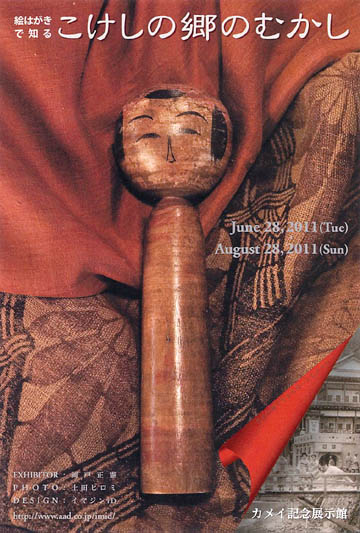

岡戸さんの試みは、彼の掌愛するこけしを、時代の雰囲気の共通するものと並べて見るということだろうか。カメイ美術館の「こけしの郷のむかし」展では、時代を伝える絵葉書と、古布を置いてそれにこけしを合わせて見せた。その「空間」が彼の「個人的体験」を再現する表現だったのだろう。言葉にする以前の、その「空間」を共有することで多くの人たちと「共通の確信」を作り上げる道を模索したのかもしれない。

こけしの百科全書的なコレクションを目的とするなら、数を集めるのも良いだろう。

ただ、こけしの美と言うものに触れて、それを自分の大切な空間、偏愛至福の空間に置いて、こけしが語りかけるものを静かに味わい楽しむというのであれば、数本の珠玉のこけしを持てば十分である。その珠玉のこけしは黒こけしであっても良い。「こけしの郷のむかし」展を見るとこのことを実感する。

この「こけし鑑賞の物語」を読んだ岡戸正憲さんから、お便りをいただいた。いい一節があるので紹介しよう。

「芸術新潮」の中で心に残ったセンテンスはいくつか私もあったのですが、その一つに「己を捨て、想像力がものの生まれた現場まで己の知覚を運んでいくといふ状態を『鑑賞』と言っているのだと思ふ。そこまでいかないと、ものはわがものにならないのだ」という一文がありました。

私流にこれをこけしにあてはめますと「先輩たちが築いてくれたこけしに関する知識や蘊蓄をまずは捨てて、こけしの生まれ育った年代、風土に己の知覚を運ばないと、本質的な魅力は見えてこないのではないか」という理解になります。

本来、こけしに関する知識や蘊蓄は、個人の好き嫌いや、先入観による偏見から自由になるためのもので、それによって霞をはらった後の澄みきった状態で対象と対峙することが出来て初めて意味がある。知識や蘊蓄が、別の霞になってしまっては何の役にも立たないだろう。岡戸さんの言うように、霞をはらい切った状態で、その揺籃の空間にまで知覚を運ぶことが、鑑賞の要諦かもしれない。

質問があれば mhashi@nifty.com までお寄せ下さい。

ホームページへ

今月(平成25年2月)の「芸術新潮」は「小林秀雄―美を見つめ続けた巨人」が特集だった。