木人子閑話(21)

文字の呪能とこけしの呪能

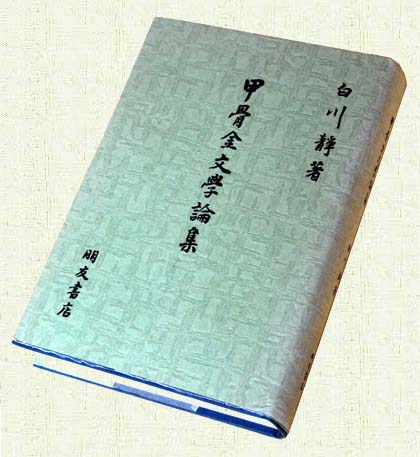

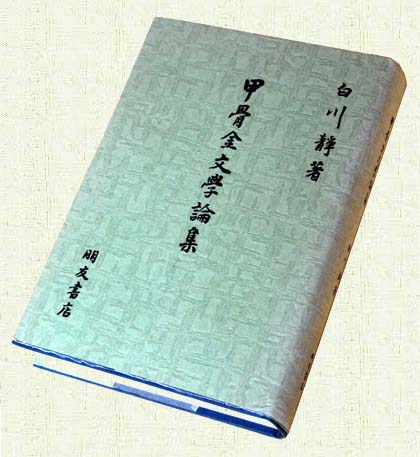

今回は、こけしの文献ではなくて、白川静の「甲骨金文学論集」から話を始めよう。

白川静さんのこと

西荻窪に居た祖父から電話があって、「白川さんが今日家に来る。お前は話をしたがっていたようだから、もし時間が有れば来てみないか」と言うことだったので早速出かけていった。岩波新書の「漢字」などを読んでいたから、白川先生のことはある程度知っていた。急なことだったので筋道立ててお聞きすることをまとめることは出来なかったから、お会いして結局取り留めの無い話で数時間を過ごしてしまった。何を話し、何をお聞きしたかは今正確に思い出さない。ただ、帰りも中央線に乗り、隣同士に腰をかけて新宿まで御一緒させていただき、ずっと話をしていた。その座席の位置などははっきり覚えている。白川さんは、もともとは国文学、特に万葉集に強く惹かれていて、今はその本を書いていると話していた。ちょっと意外だったが、これは後の「初期万葉集」などの一連の著作のことだったのであろう。「漢字」の研究、特にその成り立ちに関わる研究については、これにのめりこむことは大変危険だというようなことをおっしゃっていた。多くの才能ある学者が、これにのめりこみ、間違った枝道に入り込んで多くのそして大事な時間を空費しているというような意味だったと思う。

西荻窪に居た祖父から電話があって、「白川さんが今日家に来る。お前は話をしたがっていたようだから、もし時間が有れば来てみないか」と言うことだったので早速出かけていった。岩波新書の「漢字」などを読んでいたから、白川先生のことはある程度知っていた。急なことだったので筋道立ててお聞きすることをまとめることは出来なかったから、お会いして結局取り留めの無い話で数時間を過ごしてしまった。何を話し、何をお聞きしたかは今正確に思い出さない。ただ、帰りも中央線に乗り、隣同士に腰をかけて新宿まで御一緒させていただき、ずっと話をしていた。その座席の位置などははっきり覚えている。白川さんは、もともとは国文学、特に万葉集に強く惹かれていて、今はその本を書いていると話していた。ちょっと意外だったが、これは後の「初期万葉集」などの一連の著作のことだったのであろう。「漢字」の研究、特にその成り立ちに関わる研究については、これにのめりこむことは大変危険だというようなことをおっしゃっていた。多くの才能ある学者が、これにのめりこみ、間違った枝道に入り込んで多くのそして大事な時間を空費しているというような意味だったと思う。

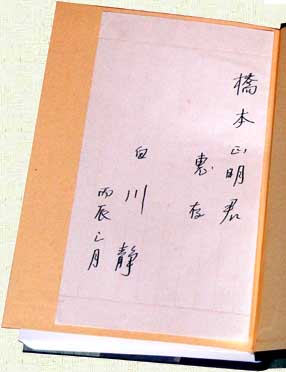

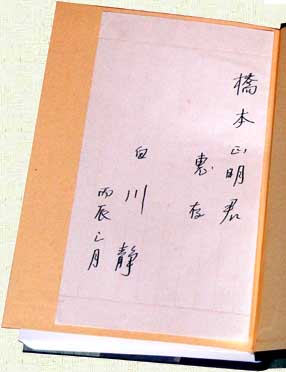

そして、数日たった頃、白川さんから小包が届いて開いてみると、「甲骨金文学論集」だった。今見ると、私への白川さんの署名のあとに「丙辰三月」とあるから、先生とお会いしたのは昭和五十一年のことだった。この本は、「釋史」から始まる白川先生の初期論文を集めた非常に厚い本で、本文は全て油印版(謄写版すり)になっていた。多用する甲骨文字、金文を含めて活字化するのが難しかったからであろう。

論文集であるから、内容は簡単ではなく、読むのには非常にエネルギーを要する書物であったが、最初の「釋史」を読んで、白川さんが「漢字」について発見したことのもっとも大事なポイントが直ぐにわかった。「釋史」というのは漢字の「史」の原義と成り立ち説明する論文であるが、その大事なポイントというのは、「従来人間あるいは動物の口に由来すると考えられていた「史」の四角の部分が実は神へのメッセージを納める容器だ」ということに気がついたことである。「史」は木の枝にこの容器をぶら下げて手で持つ形である。これを容器だと気づいたことが何故大事なポイントかというと、この四角(白川さんはこれをサイと読んだ)を「神へのメッセージを納める容器」とすることで、関連する全ての文字、例えば「言」「告」「吾」「吉」「古」「召」「害」などの統一的な原義が横並びに説明できるからだ。従来文字の成り立ちには、一つ一つの文字に脈絡の無い一つ一つの解釈をつけていたが、実は極めて体系だった統一的な原理で説明できるものだったのである。

従来の漢字の解釈は、漢代の許慎(後漢 AD100)がまとめた「説文解字」を踏襲するものが主流だったが、なぜ白川さんがこれを乗り越えて、統一的な原理のあることに気づいたか、それには二つの要因があったと思う。

一つは、二十世紀になって殷墟の発掘、その他殷代周代の遺跡の発掘により許慎以降の学者達が目にしたことの無かった「甲骨文」「金文」を豊富に見て参照することが可能になったこと、もう一つは、白川さんがトレーシングという作業、あらゆる甲骨文などの図版の上にトレーシングペパーを敷いて上からなぞるという作業を延々と続けたということだと思う。

このトレーシングは机上の文献学というよりは、一種のフィールドワークであって、この作業の中から「漢字」の持っている体系、宇宙観といったものが見えて来たに違いない。文献考証学は基本的にAnalysis(分析)に偏りがちであるが、フィールドワークでは全体を説明しなければならないから基本的にSynthesis(統合)が要求されるのである。

白川さんの漢字に関する業績は、この統一的な原理を適用しつつ展開する作業であって、四角の口(サイ)と同等な基本要素(最近の松岡正剛の著書「白川静」(2008)ではこれを漢字マザーと呼んでいる、私はユングのアーキタイプに近いと思っていた)を順次発見して、関連する漢字の原意とその世界を解き明かしたということにある。この作業は、おそらく自分の発見が次々芋ずる式に適用可能なことを確認する作業であって、白川さんにとってはわくわくする作業だったに違いない。この統一的な漢字の原理は、実は殷代の人々(特に支配層)の宇宙観に基づいているから、漢字を超えて、彩り豊かに彼ら殷代の人々の生活や民俗、宗教までイメージ化することが出来たのである。それが白川さんの著作の魅力である。

白川さんの本はその後出版されるたびに購入したが、一番興奮して読んだのはやはり「釋史」の時代の論文である。それゆえ、この当時の論考をさらに読みたいと思って大学図書館の書庫へもぐって、昭和二十年代の立命館文学や甲骨学の白川論文を片っ端からコピーしてきたこともあった。

呪能とはなにか

松岡正剛さんが最近出版した平凡社新書の「白川静」(2008)は、白川さんの業績と生き方、その見事さを良く整理して書いている。その中で、白川さんの次の一文を紹介して文字の呪能ということをかなりのページを割いて説明していた。

「文は記号の総体である。内なるものがそとにあらわれるものをいう。その限定的用法が文字である。文字は、ことばの呪能をそこに定着するものであり、書かれた文字は呪能をもつものとされる。(漢字百話)」

私は、「ここで言うことばとは神とのコミュニケーションを行なう、あるいは行なったことばであり、それ故そのことばは呪能をもって情念を高め、それを刻み込んだ文字は封じ込められて持続する呪能をもつ」と白川さんは言っているのだと受けとめた。

ここから話は急にこけしのことに移る。

私が「甲骨金文学論集」を贈られた昭和五十一年は丁度「木の花」十号くらいの時期である。十号には私は「こけしの小宇宙」という一文を載せている。

「木の花」の創刊号から、私は「湯治習俗において、農民が大地の子宮である温泉の湯船の中で、五穀豊穣の力を回復再生させて帰ってくるとき、その力を憑依させて持ち帰る器としてのこけし」というコンセプトで繰り返し原稿を書いていたけれども、同人の中にも多くの論客がいて、時には反論もあり、どのようにして納得してもらえるかに腐心していた。

白川さんの漢字学に対しては、特に東大系の漢字学者からの反発と無視があって、それに白川さんは絶えず新しい角度から研究を加えながら、自分が発見した「漢字の統一的な原理と宇宙観」をベースに継続的に執筆を進めていた。

その白川さんの姿勢に、「私も」という気持ちが多少はあって、後に「木の花」の次の三部作にまでエスカレートさせたのだろう。

「文字」は神とのコミュニケーションを封じ込めているがゆえに呪能があり、「こけし」は山の神の「五穀豊穣・豊饒多産」の力を憑依させて運ぶがゆえに呪能がある。白川さんはトレーシングというフィールドワークを通じて「漢字の宇宙観」が見え、私は学生時代の六年間に行なった四十数回の現地訪問や、「こけし辞典」執筆のための現地での資料収集、その間に数々の工人の方々、その家族、特にお年寄りの方々から話を聞き続けたというフィールドワークを通じて「こけしの宇宙観」が見えたと勝手に思ったりもした。フィールドワークを通しての「実感」を共有していない人たちを説得する困難が身に沁みていたからだろう。白川さんに対する一方的な親近感は、今から思うと二十代の若者の勝手な妄想に近いものだが、懐かしい思い出でもある。

どういうこけしが良いこけしか?

どういうこけしが良いこけしか?この質問に対して中屋惣舜氏はこう答えた。これは選び方であると同時に中屋氏の鑑賞の要諦でもある。

まず姿、表情、筆勢、胴模様、色目、保存ぞ疵にかまうな

表情第一とする人が多い中で、「まず姿」と切り出したところが中屋さんの面目だが、確かにフォルムの悪いものは表情が良くても、永い鑑賞には堪えられない。とはいってもフォルムだけ良くても困るのだが。いろいろ意見はあろうが、五七五七七のこの歌はよく出来ていて、何故このこけしがいいのか、またはいけないのかを素人に説明するときにはかなり重宝である。ただしこの手の説明は、往々にして道具屋の説教じみたものになる。

本当にいいこけしはというと実は判断は簡単で、前述の「こけしの呪能」をもっているかいないかだけの話である。一般に古いこけしがいいというのは、古いこけし、古い年代に作られたこけしの方が「こけしの呪能」を持っているものが多いためである。

何故古いものの方が「こけしの呪能」を持っているのか、それはそれを作った工人が、こけしを買う湯治客が必要としていた「こけしの呪能」というものを、同じ宇宙観を共有するものとして知っていたからだ。これは大正末年頃までの話である。

昭和になって、こけしを求める人が大人の蒐集家に変わっても、一部の工人達はしばらくの間は人生の大部分の期間作り続けた「呪能」を秘めたこけしを作っていたが、次第に大人の観賞用に変わるにつれて余計な「呪能」は消し去っていった。特に観光土産として買う行楽客には「呪能」のない、人畜無害化したこけしの方が好まれたのである。

しかし、大正以前からの長い休業期間を経てこけし製作を再開した作者には、その復活の初期の時期に「こけしの呪能」を持ったものを作ることがあった。彼らは「呪能」をもったもの以外のこけしを知らなかったからである。昭和十年代の土湯系佐久間由吉、米吉、粂松、七郎兄弟の復活はその典型的な例であって、それゆえこれを「土湯のルネッサンス」と呼んだのである。

今日の工人達が先人のこけしを研究して行なう復元に期待するのは、実は様式の復元ではなく、「呪能」の復元なのであるが、様式の復元の成功例に比べると「呪能」の復元の成功は稀有である。

それでは「呪能」を持つものと持たないものはどうしてわかるかというと、これは一目瞭然なのだが、これが見える人と、見えない人がいるらしい。見えない人に説明するとき、中屋氏の五七五七七でこじつけの説明を行なったり、年代変化の説明をやって見せて、「これは何年作の何々時代のものだから良い」などといったりする。ただあまりこれをやると、時代ばかり気にしたり、瑣末な特徴を議論して、こけしそのものを見ない人が出てくる。つまり、作品を見てその作者がいいこけしを作った時代のものだという鑑定は出来ても、何がいいのかはわからないという人が増えてくる。こうした説明は、いいか・いけないかの判断がまずあって、その理由付けには使えるが、この論理から逆にいい・いけないの判断をしようというのは所詮無理な話なのである。

昔の話だが、新進の女流ピアニストの演奏会を聴きに行ったことがある、モーツアルトのピアノ協奏曲22番だったと思う。まだはたちそこそこの彼女は日の燦燦と照る川の土手を二頭立ての馬車で駆け抜けるように軽やかにこの曲を弾いた。しかもまるで影が無く。こけしで言えば初心の作と言うべきもので、それはそれで魅力はあるのだが、モーツアルトの影の味わいは無かった。

古いピアニストでは、例えばクララハスキルは、この影の部分を残り少ない命をいとおしむかのように切々と弾いた。哀切極まりない演奏だった。また本来はベートーベン弾きだったバックハウスが晩年モーツアルトを演奏したときは、渺々たる枯野の中を一人で突き進むように弾いた。孤独が身に沁みるようだった。

こけしにもそういう影の部分があって、多分それはこけしが引きずっている呪能というものと結びついているのであろう。そしてその影にこけしを作る工人の生き様が彩を与える。周助には周助の、治助には治助の影が有るのである。

その影を如何に味わうか、これがこけしを見る醍醐味なのであって、それさえ堪能できれば制作年代や形態描彩の良し悪しなどは二義的なものだ。

ホームページへ

ホームページへ

西荻窪に居た祖父から電話があって、「白川さんが今日家に来る。お前は話をしたがっていたようだから、もし時間が有れば来てみないか」と言うことだったので早速出かけていった。岩波新書の「漢字」などを読んでいたから、白川先生のことはある程度知っていた。急なことだったので筋道立ててお聞きすることをまとめることは出来なかったから、お会いして結局取り留めの無い話で数時間を過ごしてしまった。何を話し、何をお聞きしたかは今正確に思い出さない。ただ、帰りも中央線に乗り、隣同士に腰をかけて新宿まで御一緒させていただき、ずっと話をしていた。その座席の位置などははっきり覚えている。白川さんは、もともとは国文学、特に万葉集に強く惹かれていて、今はその本を書いていると話していた。ちょっと意外だったが、これは後の「初期万葉集」などの一連の著作のことだったのであろう。「漢字」の研究、特にその成り立ちに関わる研究については、これにのめりこむことは大変危険だというようなことをおっしゃっていた。多くの才能ある学者が、これにのめりこみ、間違った枝道に入り込んで多くのそして大事な時間を空費しているというような意味だったと思う。

西荻窪に居た祖父から電話があって、「白川さんが今日家に来る。お前は話をしたがっていたようだから、もし時間が有れば来てみないか」と言うことだったので早速出かけていった。岩波新書の「漢字」などを読んでいたから、白川先生のことはある程度知っていた。急なことだったので筋道立ててお聞きすることをまとめることは出来なかったから、お会いして結局取り留めの無い話で数時間を過ごしてしまった。何を話し、何をお聞きしたかは今正確に思い出さない。ただ、帰りも中央線に乗り、隣同士に腰をかけて新宿まで御一緒させていただき、ずっと話をしていた。その座席の位置などははっきり覚えている。白川さんは、もともとは国文学、特に万葉集に強く惹かれていて、今はその本を書いていると話していた。ちょっと意外だったが、これは後の「初期万葉集」などの一連の著作のことだったのであろう。「漢字」の研究、特にその成り立ちに関わる研究については、これにのめりこむことは大変危険だというようなことをおっしゃっていた。多くの才能ある学者が、これにのめりこみ、間違った枝道に入り込んで多くのそして大事な時間を空費しているというような意味だったと思う。